最近の 大工集団 欅

最近の 大工集団 欅

| 2010年10月26日 |

山にエサがないからとか言いますが、この様な食べ方ではエサは無くなりますよね。

行儀良く食べることをサルに教えなければなりません。

とうとう無くなってしまいました。

サルが来てわずかしか残っていなかった大和柿を全部食べてしまったのです。

??

イエイエ、食べたのはほんの一かじりで、ご覧の通り落としていったのです。

昔は喫茶店のマスターやオーナーになることを夢見ていた若者が多かった時代だったと聞きました。それもジャズ喫茶のオーナーとなればステイタスでしたよね。

福島さん:「初代オーナーの奥田政子は銀座でダンサーをやっていて、ジャズが好きでした。当時はジャズ喫茶が流行っていたんだよね。金がたまれば喫茶店を開くという夢を持つ人も多かった。大げさに言うと、喫茶店を開くのが一種のステイタスというか。喫茶店を経営するというモダンなライフ・スタイルに憧れていたんです。それで、新宿にも渋谷にも近くて地の利がいい下北沢がいいなあと思ったみたい。しかも、当時は土地の値段が安かったからね。銀座に比べれば田舎だったから。」

〈私達の学生時代も喫茶店のオーナーになることを夢見ていた時代でした。一般的な世間の大人とは少し違った蘊蓄を持った人であり、インテリという雰囲気がありました。〉

56年という長い間、店を続けてこられた秘訣は?

福島さん:「雰囲気が自由だったことに尽きるのかな。それに、いつ来てもあんまり変わってないから懐かしがって来てくれる。お客さん同士で結婚する人もいたりしてね。喫茶店はレストランと違い儲かりませんよ。安い飲み物中心の商売ですから。だから喫茶店はみんな無くなっちゃいました。」

そうなんですよね。ではどうしてマサコは今まで続けてこられたのですか。

福島さん:「店舗の家賃や労働賃金を考えると割に合う仕事ではありませんからね。マサコは家賃がいらなかったので続けられたのです。それと政子が亡くなってからも雰囲気も経営方針も変えなかったことかな。どんな経営方針があったかというと、大きな特長としては、当時ジャズ喫茶というと、私語禁止のところが多かったけれど、うちは私語自由だったことことかな。」

〈確かに喫茶店は儲かりませんよね。私も家賃を払っていたなら喫茶店はしていません。それと私もなるべく雰囲気は変えないようにしています。〉

2代目のオーナーになられてからの45年間に下北沢も変わったと思うのですが・・・。

福島さん:「大学生や若いサラリーマンの下宿屋が多かった。家賃は5,000円くらい。カレーライスが50円、コーヒーが60円の時代だから。圧倒的に男性客が多い街だったから、若い男向けの定食屋が多くて、今みたいに古着屋とか雑貨屋はなかったですね。今、南口商店街のミスタードーナツがある場所は日本そば屋で、その隣が八百屋、その隣が本屋だった。南口駅前のマクドナルドは「代一元」というラーメン屋。当時は映画館が4館ありましたよ。」

演劇の街ではなかったのですか?

福島さん:「それはもっと後の話。茶沢通りにある交番の前のスポーツクラブが「オデオン座」、北口のゼンモールが「北沢劇場」、今のみずほ銀行の裏手には「グリーン座」、その隣も「北沢エトワール」っていう映画館だった。そのころのことを知っている人は、もう少ないけどね。」

〈気づかないうちに長い年月の間に自分のまわりは変わっているものですね。喫茶 大工集団 欅がオープンして9年半ですが、こんな田舎なのに近くに家が建ったりして随分と変わりました。〉

閉店について思われることは何ですか。

福島さん:「長いこと、「マサコ」を育ててくれてありがとうございました。それ以外、ないですね。本当に、ありがとうございますだけ。本当はね、60でやめて旅行でもと思っていたけど、いつの間にか70になっちゃってた。これからはゆっくりします。」

〈本当に長い間、ご苦労様でした。一つのことを続けられたということは幸せでしたでしょう。私もそうなりたいものです。〉

最後に、今の下北沢にメッセージをお願いします。

福島さん:「チェーン店が増えて、だんだん面白みがなくなったよね。深みがなくなったと、何となく肌で感じます。昔は個人経営ばかりで、みんな、店や街に対する思い入れが強かった。今は売り上げ第一で、ゆったりと商売している感じじゃないでしょ。繁栄してもらえるのに越したことはないけど、下北らしい店も増えてほしい。もっと居心地のいい店。店長がしょっちゅう変わって、下北沢を全然知らない店長ばかりになって、営業第一になる。自分の店だけがもうかれば・・・という考え方になる。それは悲しいよね。」

〈そうなんですよね。価格などチェーン店の良さもあるのでしょうが、個人経営の店が無くなり、個々の店の個性がなくなりましたね。小さな店が数あってその個性から文化が創られていましたね。日本全国どこへ行っても同じチェーン店があり、同じ言葉で迎えてくれて、同じメニューで、店員との会話は無く・・・。店は愛しているかもしれませんが、街を愛しているチェーン店は無いでしょう。つまらない時代になったものです。〉

<福島信吉さんのプロフィール>

1936年生まれ。高校生の時から、「ジャズ喫茶 マサコ」に通う。

常連になって10年、初代オーナー奥田政子さんの勧めで共同経営者に。

1984年に政子さんが亡くなった後、後を継いだ。

下北沢でもっとも有名な喫茶店、下北沢のシンボルとして、全国にファンを持った。

同店2階に住居を構えていたが、2009年9月24日に閉店。

昔は「ジャズ喫茶」がありました。

56年間にわたって下北沢の街で営業を続けてきた「ジャズ喫茶マサコ」が昨年の9月24日に閉店しました。

ジャズが好きな人なら誰でもが知っていた店でした。

その折りに地元の下北沢新聞が2代目オーナーの福島信吉さんにインタビューした記事を読みました。

『そうなんだよなー』と思い当たることが多く、その中から少しご紹介させて下さい。

この【テクノポリス】は、イントロと曲中にヴォコーダーを使って「TOKIO」と発声しているのが印象的です。

坂本龍一は、YMOの結成前はスタジオ・ミュージシャン、野晴臣は、はっぴいえんど、ティン・パン・アレー等に、高橋幸宏はサディスティック・ミカ・バンド、サディスティックスを経てYMOに参加しました、3人とも今でも活躍中の実力のあるミュージシャンです。

本格的にコンピューターを使っての音作りをして大ヒットさせたのは日本ではYMOが最初でした。

YMOはシンセサイザーのサウンド、そして電子機器による自動演奏を大々的に音楽に取り入れた先駆者的グループでした。

また、それまでミュージシャンの手弾きによる生演奏が常識だったライヴにおいて自動演奏を取り入れた点でも革新的でした。

それまでのシンセサイザーは効果音製作や、既存の楽器の代用として使用されており、シンセサイザーや自動演奏でしか作れない曲を制作しようとした者はまだ少なかったのです。

【テクノポリス】も時代を変えた曲でした。

世の中にはあきらかに時代を変えた曲が存在します。

20日は1967年に発表されたザ・フォーク・クルセダーズの【帰って来たヨッパライ】を書きましたが、その後に日本のポップスを変えたのは・・・。

1978年、コンピュータ時代の幕開けを告げるかのように登場したのがイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)【テクノポリス】でした。

坂本龍一、細野晴臣、高橋幸宏の3人で結成したYMOは「テクノポップ」のジャンルを日本で確立したテクノ・ポップ・バンドでした。

日本の「アングラ・フォーク」のブームを生み出した曲でした。

飲酒運転で事故死した「オラ(自分)」が天国へ登るが、その天国でも酒と女にさんざん浮かれ、「こわい神様」から「お仕置き」を受ける顛末を、テープの高速回転による素っ頓狂な甲高い声と伴奏で語る歌でした。

この曲にはそれまでの日本のポップスには無かった試みが幾つもなされています。

テープの高速回転による録音もその一つですが、それ以外にもあるのです。

メロディ自体はシンプルなリフを繰り返すもので、民謡「草津節」の有名な歌い出し「草津良いとこ一度はおいで」をもじった歌詞が詠み込まれています。

それまでのポップスに民謡を使うなんていう思考は無かったでしょう。

曲の間奏はビートルズの「グッド・デイ・サンシャイン」の間奏がパロディ風に演奏され、最後の僧侶の読経ではお経に交えて同じくビートルズの「ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ! (A Hard Day's Night)」の歌詞の最初の部分が読まれます。

外国のポップスの歌詞を挿入するというのも初めてだったでしょう。

そして最後はベートーヴェンのバガテル「エリーゼのために」が奏されフェイドアウトして終わりとなるものでした。

こう考えるとあの時代で何故彼らはあのようなことを思いついたのか、不思議です。

この曲は日本のパップスを変えたと言っても誰からも文句が出ないでしょう。

ザ・フォーク・クルセダーズと言えば加藤和彦、北山修、はしだのりひこ、と思われているようですが、はしだのりひこはこの曲がヒットした後に入っています。

彼の前任は芦田雅喜でした。

昨日書きましたマイルス・デイビスの【Kind of Blue】はジャズの時代を変えたアルバムでしたが、そんなことを考えていると一つの曲を思い出しました。

【帰って来たヨッパライ】です。

世の中にはあきらかに時代を変えた曲が存在します。

1967年に発表された【帰って来たヨッパライ】は、ザ・フォーク・クルセダーズのデビューシングルですが、この曲は日本のポップスの時代を変えた曲だったのではないでしょうか。

録音時のスタジオではアンペックス製の3トラックステレオ録音機300-3を2台使って、メインとサブの2組のテープデッキが作動していたが、オリジナル・アルバムのA面に収録されていた「ソー・ホワット」「フレディ・フリーローダー」「ブルー・イン・グリーン」の3曲の録音の際には、メインデッキの駆動が不調だった模様で、規定より僅かに遅いスピードでテープが回っていた。

このためレコード化の際に正常なデッキで再生されたメインテープ音源は、ピッチが原音から僅かに高く狂った状態になっていた。

発売後30年以上の間、音感の鋭いミュージシャン等の間でこれを不思議に思う者はあったようだが、1992年、A面の曲が録音されたオリジナルの3トラックのセッション・テープがようやく発見され(それもメインとサブと同時)、この際、2つのオリジナル・テープの聞き比べによってメインデッキのトラブルによるピッチ狂いが判明し、3曲の音源がサブテープに切り替えられて市販CDのピッチ是正が実現したのは、実に1993年のことであったそうです。

まあ、最初から全世界でその状態で流通していたから、音にうるさかろうが何だろうがジャズファンであっても気付くのは無理だったのでしょう。

ならば私が持っている18AP 2056のレコードもピッチが狂っていることになります。

ピッチを是正したCDを聴いてみたい。

意外と「これはKind of Blueじゃな~い!」なんて事になるのかも・・・。

『エエーッ、そうだったのー!!』と驚くことってありますよね。

昨日ジャズの調べ物をインターネットでしていると、『マイルス・デイビスのKind of Blue(カインド・オブ・ブルー)が間違った速度でレコーディングされていた』と出ていました。

「ジャズの名盤」として必ず挙げられるくらい超有名なディスクが、そんな初歩的なミスのまま長年流布していたのでしょうか。

音にうるさいジャズファンが多いのに・・・。

更に調べると、どおもそうらしい。

そこで「ジャックランタン(Jack-o’-lantern)」(お化けカボチャ、カボチャちょうちん)は、オレンジ色のカボチャをくりぬき、目と鼻・口を刻んで入れ、内側からろうそくで照らしたもので、最もハロウィンらしいシンボルなのだそうです。

ハロウィンを祝う家庭では、カボチャを刻んで怖い顔や滑稽な顔を作り、悪い霊を怖がらせて追い払うため、ハロウィンの晩、家の戸口の上り段(玄関)に置くのだそうです。

当店では玄関ではなくて薪ストーブの上に置きました。

ご覧の通り、怖い顔ではなく愛嬌のある可愛い顔にしました。

何かを作るのって楽しいですよね。

8月28日に書きましたが、大工集団 欅で家を建てていただいたお客様から大きなカボチャをちょうだいしました。

せっかくだからとハロウィンのジャックラタンに仕立てました。

『キリスト教の信者ではない』とクリスマスも通常の営業をしているのにハローウィンとは・・・。

言い訳になるかもしれませんが、ハロウィンはケルト人の行う収穫感謝祭が、カトリックを信仰する他民族にも受入れられたものなのだそうで、元々はキリスト教とは関係がありません。

今ではカトリックの諸聖人の日(万聖節)の前晩(10月31日)に行われています。

黒とオレンジ色が伝統的なハロウィンの色だそうです。

1.

NHKドラマではしきりと上士・下士といいますが、本来は「上士」・「郷士」の対比で語るべきです。

『龍馬伝』を見ていていつも残念に思うことは『龍馬伝』が左傾化したNHKの階級闘争、格差批判といった左翼プロパガンダとして使われているのではないかという疑念があることです。

たとえば『龍馬伝』は「上士vs.下士」という構図で描かれていますが、「明治維新」という「国難打破から近代国家へ」という国家の大パラダイムシフトを、単なる「上士vs.下士」という「階級闘争(階級間の恨み)」の枠組に矮小化し、明治維新が「共産主義革命」だったかのようなすり替えがなされているような気がしてなりません。

土佐高知では上士は権力エリートともいえる山内一家とその直属の武士階級です。

下士といってしまいますと、「郷士」「用人」「組外」「足軽」「小者」と帯刀を許されない足軽、小者までをすべてを含んでしまいます。

2.

龍馬と岩崎弥太郎が幼なじみだったという友情物語は、まったくのフィクションです。

史実によれば2人は龍馬が暗殺された慶応3年(1867)に長崎で初めて会っているのです。

三菱という巨大財閥を作り上げる岩崎弥太郎は極貧という設定ですが、生家は茅葺きの屋敷で4室の平屋建ての立派な家だったそうです。

農地も山も持っていましたから、ドラマの設定は実際とは違います。

学問もしっかりやっていましたから、ある程度裕福に育っています。

岩崎弥太郎が、必要以上に貧乏で汚く描かれているのも、「貧困問題」を象徴させると共に、大財閥の創業者を貶める意図さえ感じられます。

日本人の「格差=悪」という根強いステレオタイプな図式は、マルクス主義的な「階級闘争史観」と「時代劇」から生じているのではないでしょうか。

『龍馬伝』や『水戸黄門』等を見ていると、上士や代官、大商人、庄屋が出てくると、間違いなく「悪人」です。

「金持ち=悪」「貧乏人=善」といった唯物論的な単純な見方が、日本伝統の「時代劇」とマルクス主義によって、日本人の心に澱のように積み重なり、「格差批判」に繋がっているように思います。

実際には、金持ちだろうと、そうでなかろうと、善人もいれば、悪人もいます。

3.

日米和親条約で開港すると定めた港は下田と函館であって長崎は入っていません

長崎は入っておらず、あとで結ばれた日露和親条約に長崎が入っていたため、例の「最恵国待遇」によってアメリカにも適用されることになったのです。

4.

文久3年(1863年)に龍馬は勝海舟の海軍塾の塾頭となる。

これも嘘です。

「勝海舟の海軍塾」は勝が神戸に設立した幕府海軍操練所(但しこの時期はまだ準備中)か勝の私塾のどちらか、或いはその両方を指すらしいが、そのいずれにおいても龍馬が「塾頭」やそれに相当する立場にあった事実はありません。

この「塾頭伝説」は後世の創作であり、幾つもある架空の「龍馬伝説」の一つに過ぎません。

神戸で勝の右腕として事実上の「塾頭」的立場に居たのは、勝の下で学び新政府でも技術官僚として活躍し、その最期も勝の家で迎えた佐藤与之助という人物でした。

5.

龍馬が薩長の提携を発案し、彼の奔走で「薩長同盟」が成立したという「薩長提携発案伝説」は沢山ある架空のウソ話「龍馬伝説」の一つに過ぎない。

過激な武闘派だった史実の龍馬をNHK好みの反戦平和生命至上主義者にでっち上げた鈴木圭チーフプロデューサーによる嘘です。

NHKの龍馬は反戦平和生命至上主義者ですが、実在の龍馬は正反対の人物でした。

有名な「日本を今一度洗濯いたし申し候」という手紙の文句(これは熊本出身の学者横井小楠の口癖のパクリで、龍馬の思いつきではない)は、「右申す所の姦吏を一事に軍(いくさ)いたし打ち殺し」という言葉に続けて書かれている。

「幕府のクサレ役人どもを戦をして打ち殺し、日本をもう一度洗濯したい」と龍馬は言ったのです。

つまり武力革命をやりたいと言っのです。

実在の龍馬はNHK龍馬の正反対の考えを持った人だったのです。

6.

武市半平太を救うために吉田東洋の暗殺犯は自分だと後藤象二郎に名乗り出たのも嘘です。

いくら何でもこれはないのではないでしょうか。

7.

龍馬とジョン万次郎が直接会ったこともありません。

8.

池田屋事件が起きた時、龍馬は江戸に出立して京にはいなかった。

テレビでは、望月亀弥太が京都に行ったというのを聞いて神戸から探しに行って、池田屋事件を知って、近くまで逃げてきた望月の死をみとっていますが、これはまったくの嘘です。

まだまだたくさんありますが、きりがないのでこの辺にします。

「公共放送であるNHKがウソをつくはずはない」と視聴者が史実と思い込んでしまったらどうするのでしょうか。

私のまわりにはそう思っている人が多いのです。

番組の初めか終わりに『これはドラマで創作です。史実ではありません』と書くべきではないでしょうか。

NHKの『龍馬伝』は、話を面白くするために脚本家が適当に話を作っているか、脚本家がまったく勉強していないか、はたまたプロデューサーの仕掛けのどちらかでしょう。

これで嘘話が独り歩きして、『龍馬伝』を見た人間が嘘八百の話を信じたら、なんとするのでしょうか。

実際に信じている人がいるのです。

司馬遼太郎さんは坂本龍馬を「ヒーロー」として描いたのではなく、『竜馬がゆく』のヒーローは激動の幕末という時代でした。

ヒーローは時代です、その時代を支え動かした裏方としての男、龍馬は描ききられています。

ですから司馬遼太郎さんは、主役の、時代という歴史に、意図的な捏造を加えたりはされていません。

春にNHKで放送された司馬遼太郎さん原作の『坂の上の雲』にも多くの嘘がありました。

12月から2部が始まる『坂の上の雲』にも、「これは司馬遼太郎の原作に基づくものではありません」とはっきり書いてほしいものです。

まぁ、あくまでも大河ドラマなのですから、ドラマとしておもしろ可笑しく見ればよいだけなのですがね。

NHK大河ドラマ『龍馬伝』を見ています。

お客様との話題にもなるのですが・・・。

でも嘘が多いですよね。

その中にはNHKの意図的な嘘もあるように思えます。

NHKには『龍馬伝』だけではなく思想的に嘘を放送することがよくあるようです。

NHKを公共放送だとして頭から信用してはいけません。

『龍馬伝』の嘘のその幾つかを書いてみます。

大工集団 欅から見える白山市白山ろくグラウンドもペタンクの会場となっており、競技が行われます。

今朝はあいにくの雨となり時には集中豪雨的な雨でした。

それでも出場者の皆さんはカッパを着ての参加でした。

せっかくの大会なのに雨とは・・・。

皆さんのご健闘をお祈りします。

そしてこの二匹はおかしな猫で、家から出ません。

名前を呼ぶとちゃんと返事をしてくれます。

兄弟のせいでかとても仲が良く、二匹が寄り添って寝ている姿を見るとホッとします。

今日は10月10日、4年前の今日2匹の黒猫が我が家に来ました。

捨て猫を拾ってきたのです。

獣医によれば生後3ヶ月くらいとのことでしたが、誕生日が分からないので、この日を誕生日にしています。

そして名前は『十月』と『十日』としました。

捨て猫だったせいで人になつきませんでしたが、今ではお客様が来ても堂々とリビングを横断するようになりました。

この二匹は本当に我が家に似つかわしい猫です。

何しろ、大音量でステレオを鳴らしていても寝ています。

今日は10月10日。

46年前に東京オリンピックの開会式が行われた日です。

10月10日は日本の天気の特異日で、晴れの日が多いからこの日になったのだそうです。

ところが今日は雨です。

昨日から12日(火)までの4日間『第23回全国健康福祉祭いしかわ大会』ねんりんピックが石川県内で行われています。

と、思ったのですが少しだけ書きます。

流石C46、音が別次元です。

ケーブルを繋いで音出しをしただけで『違う!!』と分かりました。

C46といえば8バンドイコライザーが特徴のように言われますが、前に使っていたC40にも搭載されていたので私にとっては目新しいものではありません。

それよりも音です。

いや、ピアノの旋律です。

調整もしていないのにスッキリしているのです。

CDを取り替えてDave Grusinの【COLLECTION】をかけると低域のバスドラの音もスッキリしています。

オーディオ・ファミリーの西本氏によれば「C46はマッキントッシュも根性を入れて作っている」とのこと。

アンプについてはMcIntoshとAccuphaseがいつも引き合いに出され比べられますが、昨日も書きましたがMcIntoshには音楽があり、Accuphaseには音しかないようです。

これは西本氏によれば「アキュフェーズは技術者集団、マッキントッシュにはプラス音楽を楽しむ人達がいる」との一言で理解できます。

McIntoshの製品を見ていると『機能美』という言葉が浮かびます。

McIntosh製品のフロントパネルは黒いガラスです。

そこにMcIntoshのロゴが緑色に浮かび上がります。

こんな遊び心を持ったメーカーもないでしょう。

フロントパネルのノブのタッチは凄く良い。

特にボリュームノブは重すぎず軽すぎず絶妙なフィーリングです。

高級というのは性能は勿論のことで、見た目にも、感覚的にも優れていてこそ一流と言えるのでしょうね。

昨日に続いてオーディオの話です。

今度は自宅のオーディオです。

プリアンプを替えました。

なんだかんだと言っても、もうこれしかないんですよね。

McIntoshのC46です。

C40を店に使うことになったのでC46を購入しました。

と、いうのは後付の理由です。

店のプリアンプが壊れ、C46を購入したので、C40を店に使うことになったのです。

C46についてはインターネットで色々書かれていますのでここでは書きません。

この様な上級クラスのアンプではメーカーの音の味付けは好みの問題なので、個人の好き嫌いがあって当然なのですが、Accuphaseには音楽の楽しみがないように思われます。

このC40は良くも悪くもMclntoshの音がします。

Mclntoshのイメージから考えれば随分スッキリとした印象のコントロールアンプですが、それでも他社と比べると随分濃いオリジナリティ溢れる音です。

情報量も損なわず尚かつ何とも言えない生々しさが音に加わります。

当店ではお客様の会話を邪魔しない音量で主にジャズ・ピアノトリオのCDを流しています。

それでもスッキリとした音が聴けるのはC40の実力だと思います。

店をオープンしてからオーディオも何度か変えてきました。

ここで私の個人的な覚え書きとしてその変換を書かせて下さい。

オープン時

プリアンプ SAE

パワーアンプ MARANTZ Sm-6

CDチェンジャー SONY CDP-CX350

スピーカー JBL 4411

イコライザー Victor SEA-E7000

CDチェンジャー Pioneer PD-F1007 を追加

パワーアンプ Mclntosh MC252 に変更

レコードプレイヤーを追加

ターンテーブル DENON DP-80

トーンアーム SME Model 3010-RG Limited Edition

カートリッジ DENON 103D

CDチェンジャー Pioneer PD-F1007 をもう一台追加

イコライザー Mclntosh MQ-107 に変更

イコライザー Accuphase DG18 に変更

プリアンプ Mclntosh C40 に変更

こうして書いてみるといろいろとやってきたものです。

たかだか音なのですがね。

当初はプリアンプの故障とは分からなかったため、重いパワーアンプ『Accuphase P-300』を家から持ってきたり、『Mclntosh C40』を繋いでみたりで夜になっての一大仕事となりました。

「一度、それなりのいい音に慣れてしまうとレベルは下げられない」と、西本氏が言っていた。

確かにそのとおりです。

レベルが下がるとすぐに分かりますし、聴くに堪えなくなります。

人間の感覚というのは素晴らしく素直で微妙なものですね。

とりあえず『Mclntosh C40』が帰ってきたので、『Accuphase C-240』を今度は店のピンチヒッターとして使うことにしました。

夜になってオーディオ・ファミリーの西本氏に手伝って貰いセットし、左のようになりました。

久しぶりにオーディオの話をさせて下さい。

左の写真はどちらもプリアンプで、上が『Mclntosh C40』、下が『Accuphase C-240』です。

私は長年Accuphase党だったのですが、数年前にプリ、パワーアンプをMclntoshに替えました。

MclntoshもAccuphaseも一般消費者をターゲットにしていません。

あくまでもマニア向けの製品です。

喫煙家にとっては天から降ってきた災いです。

とは言っても、副流煙の迷惑さも非常によく理解できます。

私は喫煙者です。

毎日、ハイライトを美味しく吸っています。

買いだめはしません。

マーケットへ入ろうとしたら入り口に『店長一押し』のポスターが・・・。

ナント、店長一押しはタバコでした。

先日も新聞に、過去最高となるタバコ値上げに、買いだめ需要がピークになっていて、「30万円分買った」とか、「200カートン購入」などという話が書かれていました。

経済アナリストの森永卓郎さんは「その前に一生分を買い込んで倉庫で冷凍保存する」のだそうです。

でもこの値上げは需要と供給に基づく資本主義的な値上げではありませんよね。

政府税制調査会は10月からたばこ税率を引き上げ、1本当たり5円程度値上げすることを決定したのが理由なのですから。

庭に植えてある大葉をきざんで一緒に食べました。

こんな山の中にいて、新鮮な魚が食べられるというのも友人のお陰です。

感謝。

食材は何でも新鮮な物が美味いに決まっていますが、刺身は特にそうですね。

昨日、友人が捕れたての魚を海から直接に持ってきてくれました。

ハチメ、カレイ、etc.

「氷でキュっと冷やして刺身にしたら美味いぞ」と言われ、そうしました。

美味である!!

コリコリと美味しい。

刺身は、鮮度のよい食材そのものの味を最大限に利用した料理。

美味くて当たり前ですよね。

中国漁船船長の処分保留のまま釈放したニュースについて書かせて下さい。

思いつくまま書きますので、乱長文になると思います。

昨日の夕刊を読んで不思議に思ったことがあります。

共産党の志位和夫委員長は那覇地検が中国人船長の釈放の決定を発表したことについてコメントを発表した。

「尖閣諸島付近の日本の領海で、外国漁船の不法な操業を海上保安庁が取り締まるのは当然である。検察は、逮捕した船長を「処分保留」として釈放することを決めたが、逮捕の被疑事実、釈放にいたる一連の経過について、国民に納得のいく説明を強く求める。

このような事件を繰り返さないためには、日本政府が、尖閣諸島の領有権について、歴史的にも国際法的にも明確な根拠があることを中国政府や国際社会に明らかにする積極的な活動をおこなうことが必要である。同時に、わが党は、中国側に対しても、こうした事件にさいして、緊張を高めない冷静な言動や対応をとることを求めたい。」

これが共産党の委員長のコメントなのです。

共産党も随分と変わったものですね。

その他のコメントも載っていました。

東京都の石原慎太郎知事は定例記者会見で「政府は非常に間違った判断をした」中国の強硬姿勢については「暴力団の縄張りと同じやり方」と述べた。

民主党の山口壮政調筆頭副会長は「国益の観点から、なぜ処分保留なのか分からない。筋を通すことが必要なのに、なぜ処分保留なのか。筋が通らない」と述べて批判した。

海上保安庁の政策評価広報長は「われわれが判断できることではないから…。判断したのは地検ですから」と話しながらも那覇地検の次席検事の会見のニュースを見ながらどこか口惜しげな表情を浮かべたそうです。

民主党の鉢呂吉雄国対委員長は那覇地検による中国人船長の釈放の決定について、「事実関係を把握していない。私は国対委員長として、今、述べる立場にないと思っている。確認できたら話させていただきます」と述べた。国会内で記者団に語った。

容疑者の行動は、これまでの地検による捜査状況に鑑み、わが国の法律を犯したものであることは明白である。

捜査の継続を放棄し、容疑者を釈放することは、わが国の法秩序を蹂躙するものであり、将来の建設的なわが国と中華人民共和国の関係樹立の観点からもとうてい容認できない。

那覇地検の次席検事は会見で「国民への影響、日中関係などを考慮して判断した」とコメントしている。

検察が政府からの何の関与もなく政治的に判断することが三権分立上、正しいことか。

政治的判断だとすれば、日本は主権国家だが、日本に主権はないのではないか。

中国に言われてすぐ従うのでは主権が成り立たない。

日本の領海内に入った船を、法に基づいて粛々と対応するといって、処分保留なのに釈放することによって日本の国益は守られたのか。

沖縄・尖閣諸島付近の日本領海で海上保安庁の巡視船に中国漁船が衝突した事件で、那覇地検は昨日、中国漁船の船長を処分保留で釈放すると発表した。

那覇地検は処分保留とした理由について「わが国国民への影響や、今後の日中関係を考慮した」と述べた。

船長は公務執行妨害の容疑を否認しているという。

地検は船長の行為について「とっさにとった行為で、計画性は認められない」としながら「故意に衝突させたことは明白」と述べた。

即日に釈放され、中国に送還された。

船長は、7日午前10時55分ごろ、巡視船「みずき」が立ち入り検査のため停船を命じながら追跡した際、船のかじを左に大きく切ってみずきの右舷に衝突させるなどし、海上保安官の職務執行を妨害した疑いで逮捕されていた。

石垣海上保安部は8日未明に船長を逮捕。

石垣簡裁は29日までの拘置延長を認めていた。

仙谷由人官房長官は昨日午前の記者会見で、中国河北省内で日本人4人が地元の安全局から取り調べを受けていることについて、中国側から23日夜、4人が「中国の軍事施設保護法、刑事訴訟法に基づき居住監視を受けている」との通報があったことを明らかにし、事実上の拘束状態にあることの認識を示した。そのうえで4人は準大手ゼネコン「フジタ」の社員であることを認めた。

また仙谷長官は「現時点で尖閣周辺の中国側から問題提起されている問題との関連はないと考えている」と述べ、沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件に対する対抗措置との見方を否定した。

一方、仙谷長官は中国による日本向けレアアース(希土類)の輸出全面差し止めについて、中国側の発表を確認していないとし、「事実関係をできるだけ早く把握し、確認できたら適切に対応したい」と述べた。

また、日米外相会談で尖閣諸島が日米安全保障条約の適用対象であることが確認されたことに関しては「条約締結時点からの当然の前提だ」との認識を示した。

これに関連、蓮舫行政刷新担当相は24日午前の記者会見で、日本人4人の拘束について「どういう状況に4人があるかまったく分からないが、極めて時期的に遺憾なことだ」と述べた。

菅直人首相は23日夜(日本時間24日午前)、ニューヨーク市内で同行記者団と懇談し、中国漁船衝突事件を受けた日中関係の悪化について「今はいろんな人がいろんな努力をしている。もう少し、それを見守る」と述べた。

日本人4人の取り調べについては「漁船の問題と関係しているかはっきりしていない」と述べるにとどまった。

尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件の影響で、人気アイドルグループSMAPのイベントが中止になるなどしていることについて、高木義明文部科学相は24日の定例会見で「事件と文化、教育問題は切り離して考えるべきだ」と述べた。

また、高木文科相は、上海万博で予定されていたSMAPのイベントなど、文化的なイベントが中止になっていることについて「極めて残念」と言及。事件をめぐる対応について「冷静に対応すべき」「文化、教育問題は切り離して考えるべき」と述べた。

尖閣諸島については「日中間に領土問題は存在しない」という政府の見解を強調した。

菅直人首相は23日夜(日本時間24日午前)の同行記者団との懇談で、日本の建設会社フジタ社員ら日本人4人が中国当局から取り調べを受けていることについて「私自身が知ったのは、何か報道があったので確認させた」と述べ、報道を受けて初めて知ったことを明らかにした。

首相は「少し前に役所レベルでは(情報が)来ていた。事情はわからない」とも述べた。

外務省の石兼公博アジア大洋州局参事官が24日、説明したところによると、21日にフジタ側から上海総領事館に対し、社員と連絡が取れなくなったと通報があったという。

中国側から通報を受けたのは23日夜としているが、尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件がおきた後、日中関係が悪化しているなかで首相に報告が上がっていなかったことになる。

政府の危機管理能力が問われることになりそうだ。

柳田稔法相は24日夕、法務省でコメントを発表。「法相としての指揮権は発動していない」と強調したが、報道陣からの質問は一切受け付けなかった。

法相は那覇地検の判断について、「福岡高検や最高検と協議の上での決定だったとの報告を受けた」と説明。

釈放の理由については、船長が漁船を故意に石垣海上保安部所属の巡視船に衝突させたことは明白としながらも、(1)計画性が認められない(2)海上保安官が負傷するなどの人身被害がなかった(3)船長はトロール漁船の1船長で日本における前科がない(4)日中関係の重要性(5)関係当局による今後の再発防止の努力を考慮した、との報告を受けたことを明らかにした。

その上で、「個別の事件での検察当局の処分について、法相としての所感を述べるのは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、検察当局において諸般の事情にかんがみ、法と証拠に基づいて適切に判断したものと承知している」と述べた。

中国側が取ってきた強硬姿勢は、温家宝首相が即時、無条件釈放を求め、さもなければ、さらなる対抗措置を取ると警告する事態にエスカレートしていた。

中国側の対応はこれまで、すでに、駐中国日本大使への抗議、日本大使館へのデモやいやがらせ、閣僚級交流やスポーツ・旅行・文化行事の停止、東シナ海ガス田開発交渉中断、全人代副委員長の訪日延期など急速に激しさを増し、全く冷静さを欠いている。

中国側は、日本の司法当局が船長を日本の国内法で起訴して判決を下すと、尖閣諸島は法的に日本領土であるという既成事実ができてしまうので、それを阻止すべく、あらゆるルートから船長釈放を求める圧力をかけつつ日本側の対応を見極めようとしている。

習近平国家副主席の陛下表敬の時のように、日本は圧力をかければ最後は何とかなる社会だと考えているのであろう。

日本の司法当局には政治圧力が効かないことを理解していないのかもしれない。

しかし、処分保留で釈放したことにより、中国は日本の司法当局にも政治圧力が効くと判断したでしょう。

中国の究極の狙いは、周辺海域での海洋主権の拡大に向けて既成事実作りをし、領有権を唱え続けて日本との交渉に持ち込むことにある。

だから、今後も尖閣諸島に漁船を近寄らせ、大型漁業監視船(海軍艦艇の改造船)で威圧して恒常的な活動実績を積み上げてゆき、いずれ実効支配という非常手段に出る可能性もある。

中国は国内の反日デモが拡大しないよう統制する一方、反日感情を利用して日本側に圧力をかけてもいる。

日米同盟が健全状態になく、日本の内政も安定していないのを見越し、日本が7月の東南アジア諸国連合(ASEAN)地域フォーラム(ARF)で南シナ海問題に関し中国批判をしたことに報復するという要素もあろう。

日本としては、日中間に領土問題はないとの原則に立ち、国内法に照らして厳正に対応していくほかない。司法当局は勾留期間を延長して起訴するのは当然と誰しもが思っていた。

日本は検察からも

日本が今後取るべき対応は、第一に、普天間飛行場問題を速やかに解決し、日米同盟を再強化することでしょう。

在日米軍は対中抑止力の役割をますます色濃く帯びるようになっており、対中戦略のうち喫緊の課題が尖閣諸島問題です。

尖閣問題と普天間問題は密接にリンクしているのです。

仮に、尖閣諸島が中国の領土になれば、沖縄の各基地を含む在日米軍基地は、米中対立の最前線になる。

そんな状況を未然に防ぐためには、日米同盟に基づく抑止機能を再活性化するしかない。

できれば、早急に沖縄周辺海域で日米海上合同演習を頻繁に行うといった着意が必要です。

第二は、中国が対日抗議を激化させていることに対しては、あくまで法と正義にのっとって冷静に対応することです。

前述した通り、中国が日本社会には圧力をかければ、自らの意図を実現できると甘く見ているとすれば、なおのこと国内法を厳正に適用する姿勢を明確にする必要があります。

その一方で、中国が、今回のような海洋行動を一段と日常化させてきて、そのうち、中国海軍艦艇が中国漁船を守りつつ、日本の領海に接近してきた場合、いかなる手段を取るべきかも検討しておかなければならないでしょう。

備えのひとつとして、日本としては、現在私有地である尖閣諸島を国有地にする手続きを踏み、船舶の停泊施設や警戒監視施設、対艦ミサイル基地を建設するなど対応に万全を期しておくべきだ。

また、南西方面戦略を進めて、鹿児島南端から与那国島に至る百九十余の離島を防衛する措置を取ることも急がれる課題です。

第三には、尖閣の問題を日中間の問題に狭めることなく、アジア・太平洋の多国間の問題に広げる努力を行うことです。

10月にはハノイで東アジアサミットが、11月には横浜市でアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議がそれぞれ開催される。

これらの会合を通じて、アジア・太平洋における航行の自由や領有権問題について、各国の懸念を背にしたような外交的な働きかけを行う必要がある。

中国は日本への対抗措置を、南シナ海問題を抱えるASEAN諸国に見せつけている。

そして、ASEAN側は日本の対応を注視しているのだ。

要するに、今回の問題ではっきりしてきたのは、中国の一方的にして強圧的かつ露骨な海洋主権拡大の意図であり、中国が今回のような海洋行動を常態化させることにより、目的を達成しようとする長いプロセスが始まったということである。

日本の姿勢としては、法と正義に基づき正々堂々と振る舞うこと、それ以外にない。

ここまで読んでいただくと『随分と焦臭いことを書いている』と思われるかもしれませんが、私は日本は覚悟すべきだと思っています。

なにも戦争になると言っているのではありません。

でも、日本は話し合いで解決、謝罪で解決するつもりでも相手はそうは考えてはいないかもしれません。

過去の歴史を振り返って下さい。

中国という国がどの様な国なのか。

今、中国は南沙諸島を占領し、潜水艦を太平洋にまでだし、空母を建造中です。

これは何を意味しているのか。

日本は平和ボケと言われますが、もうそろそろ目覚めなければ手遅れになります。

今日、中国外務省は漁船衝突事件について、「中国の領土と主権、中国国民の人権を著しく侵犯したことに対し強烈な抗議を表明する」などとする声明を発表し、日本側に謝罪と賠償を求めた。

声明は、処分保留のまま釈放された中国漁船の船長の帰国を待って発表された。

日本側による船長らの拘束を改めて「違法」と批判。

「釣魚島と付属の島は古来、中国固有の領土で、中国は争う余地のない主権を有している」と従来の主張を繰り返した。

今まで何かある度に日本が中国に謝罪しても変化はあったでしょうか。

いや、それ以上に高飛車に出てくるのが中国なのです。

それにしてもこの様な重大な判断を一地方の那覇地検が出来るものなのでしょうか。

学生時代は全共闘の活動家であり、社会党から政界入りした仙谷官房長官、市川房枝の子飼いだった菅首相なくしてはこの判断は出来なかった・・・と思うのは私だけでしょうか。

韓国の 日本大使館前で行われた反日デモに参加した岡崎トミ子を国家公安委員長にすした感覚の持ち主なのですから。

この様な人達の内閣で、強硬で狡猾な中国に立ち向かい日本を守れるのでしょうか。

各国の今朝の新聞は日本での中国人船長釈放問題について「日本、中国の圧力に屈服」、「中国の力外交に日本政府ノックアウト」、「サムライ白旗投降」、「日本またもや中国の言いなりに」、などの見出しで日本の対中国敗北を大々的に報じる一方、中国に対する強い警戒をあらわにしている。

特に東亜日報は「中国の強硬圧迫に日本降伏」と題する社説で「大国主義と中華思想が強い中国が経済力と外交力を背景に国際舞台で発言力を強めつつある現実は、われわれにもっと緊張しろという信号を送っている。国家間に力のない正義が通用することはほとんどない」と述べている。

強大国が資源を武器に経済報復に出る時代になったのでしょうか。

中国は国際社会で大国としての責任と役割には関心がなく、自国の利益だけに執着し影響力拡大にのみこだわっている。

私達はこうした中国にもまれて生きなければならない未来を切実に考えるべです。

敷地内には大和柿を2本植えてあります。(上の写真)

私は大和柿が大好きで、わざわざ2本を取り寄せて植えました。

実が大きく、熟すと半透明になり、甘くて美味しい柿です。

ところが、ご覧の通り、1個の実もありません。

下の地面には猿が落とした食べさしの実が散乱しています。

一昨年はたくさんの実をつけたので、熟す前に採って干し柿にしました。

ところが、全て猿に食べられてしまいました。

その数、100個。

実を収穫し、1個づつ皮をむき、紐を付けて干したのに・・・。

ここ吉野は本当に良いところだと思います。

少なくとも私のライフスタイルに合ったところで、とても気に入っています。

欠点は猿が来ることです。

何度も書きます。

この地の猿は人災です。

中宮で行っていた猿の餌付けを止めてしまったからなのです。

元々、野生の生き物である猿を餌付けしたのが間違いだったのです。

でも、始めてしまったからには責任を持って欲しい。

餌付けを止めたらどうなるかも分かっていたはずです。

私だけではありません。

この地に住む人達みんなが猿の被害に遭っているのです。

それも年々地域が広がっています。

このままでは人間の生活に重大な影響を与えることになります。

動物愛好家達は猿の保護を訴えますが、元々は猿のいなかった土地なのです。

餌付けをした行政に、根本的な解決を望みます。

都会で1匹の猿が出て捕り物となったとニュースで出ていましたが、ここでは1匹ではありません。

数十匹の猿がうろうろしている様を想像して下さい。

大工集団 欅の周りには柿の木が7本あるのですが、全ての木にとうとう1つの実もなくなりました。

イエイエ、不作なのではありません。

実はけっこうな数を付けていたのですが・・・。

数十匹の猿が毎日のように来て、食べ尽くしてしまったのです。

今日は朝から猿とのイタチごっこです。

田んぼのお米を食べに来るのです。

山から出てきくると、このパチンコで追い払うのですが、5分後にはまた出てきます。

その繰り返しを何度したでしょう。

すると、パチンコにも慣れてしまい、逃げなくなってしまいました。

花火も慣れてしまい効き目がありません。

どおすればいいんでしょうか・・・。

コレ何だと思います?

競技用のパチンコです。

子供の頃に遊んだパチンコとは違い、玉を遠くまで正確に飛ばすことができます。

村の人から猿を追い払うのに使っていると聞いて私も買ってきました。

確かに猿を追い払うのには威力がありました。

「ビル・エバンスに駄作ナシ」と言われるのは本当だと思います。

【You Must Belive In Spring】も素晴らしいアルバムです。

1曲目の「Bマイナー・ワルツ」が、別離直後に自殺してしまった妻エレインに捧げられてものであること、4曲目の「ウィ・ウィル・ミート・アゲイン」が、これまた自殺してしまった兄ハリーに捧げた曲であること、そしてこのアルバムが追悼盤として死後に発売されたこと、などから、「死の影」を感じさせるような感傷的なイメージで今作を捉えたレビューなどが少なくないようですが、私はそんな予備知識は全くナシで聴いたので、そういった暗い印象は別段感じませんでした。

よくよく調べたら、エレインさんが亡くなったのは73年のことで、エヴァンスは翌74年には再婚し、さらに翌75年には子宝を授かっているし、ハリーさんが亡くなったのは今作の録音後の79年のことです。

本当に追悼の意味でハリーさんに捧げられたのは80年発表のアルバム【We Will Meet Again】(ウィ・ウィル・ミート・アゲイン)でのことであり、しかもこのアルバムですら、ハリーさんが亡くなったときには録音が済んでいたもののようです。

77年録音のこのアルバムの音に「死の影」を見出すのは過ぎたセンチメンタリズムな気がします。

少なくとも私はそういった先入観を一切持たずに聴けたことを非常に幸運に思っています。

まぁ、何にせよ「『ワルツ・フォー・デビィ』をも凌ぐ名作です」という意見には大賛成である。

【Waltz For Debby】(ワルツ・フォー・デビィ)には無かった重みというか厚みがあると思う。

ロックのリスナーなら、このぐらいの重厚感があったほうが『聴いた気』が増すのではないでしょうか。

稀代の傑作【ワルツ・フォー・デビィ】が才能とセンスで織り上げたような作品であったのに対し、こちらは魂を削って彫り上げたような感触です。

「暗い」というよりは「深い」。

気軽にBGMとして聞き流せるような類のものではありません。

まさに「名作」だと思います。

店に持ってきているビル・エバンスのアルバムは全部で41枚あります。

一日にお掛けできるアルバムは9枚~11枚です。

今日から4日間はビル・エバンス・ディとして彼のアルバムを連続して流すことにしましょう。

さて、もう一つの9月15日の出来事は・・・

愛娘の誕生日なのです。

今日9月15日は私にとって二つの忘れられない出来事があった日です。

その一つはビル・エバンス(Bill Evans)の命日であることです。

ビル・エバンスは1980年の9月15日に亡くなって30年以上もの時間が過ぎましたが、彼の名前が衰えることはありませんね。

このページでも何度か彼のアルバムをご紹介しましたが、今日は命日ということですので・・・、亡くなった後に発表されたアルバムから【You Must Belive In Spring】をご紹介しましょう。

ずっと不思議でした。

冷静に考えれば軍事力も資源量も圧倒的に劣る日本がアメリカと戦争して勝てるわけがなかったのです。

なのになぜ日本はアメリカと開戦したんだろう?と。

こう書けるのも私達が敗戦を知っているからなのですが、当時それを主張した人達がいたのです。

教科書をが教えてくれなかったそんな疑問に、この本が答えてくれたような気がします。

昭和16年夏、「総力戦研究所」は一つの結論に達します。

【十二月中旬、奇襲作戦を敢行し、成功しても緒戦の勝利は見込まれるが、しかし、物量において劣悪な日本の勝機は無い。戦争は長期戦になり、終局ソ連参戦を迎え、日本は敗れる。だからなんとしてでも避けねばならない】

「総力戦研究所」は「最良にして最も聡明な逸材」として軍人、文官、民間人から横断的に招集された36名の若手エリートが、「日米もし戦わば」という命題のもとシミュレーションを行った組織です。

国際情勢や日米の石油の備蓄量など現実に即したデータを用い、縦割ではなく横断的な組織ならではのしがらみのない客観的な分析によって数ヶ月をかけて導きだされた結論は日本必敗。

それはそのまま、当時の近衛内閣に報告されます。

総力戦研究所の報告は実際の歴史とすりあわせてみると、驚くほどに正確なシミュレーションです。

もしこの警告が活かされていれば、と思わずにはいられません。

けれど政府は、彼らの警告を黙殺してしまった。

それはなぜか。

本書には日本が敗戦必至の「無謀な戦争」に突入したプロセスがとても詳細かつ丁寧に描かれています。

「軍部の独走」というお決まりの単語ではとても説明のつかない当時の状況を知るには最適な一冊でしょう。

歴史が書き換えられないのは当然ですが、私達は過去の歴史から学ばなければならないといいます。

8月2日の衆議院予算委員会で、日米開戦を取り上げた『昭和16年夏の敗戦』を参考にしながら、元防衛大臣・石破茂が普天間移設問題について、菅総理大臣に主張したように、「軍事や安全保障を知らずして平和を語ることが絶対にあってはいけない」のです。

再読ですから、斜め読みのつもりが、本腰を入れて読んでしまいました。

未読の本の在庫が無くなったときにはしょうがなく昔に読んだ本を再度本棚から引っ張り出して読むことがあります。

もっとも、既読の本はほとんどが何処かへいってしまい無くなっているのですが・・・。

昨夜は以前に読んだ『昭和16年夏の敗戦』、著者は猪瀬直樹氏を読むことにしました。

昭和58年に刊行された同書が今年の6月に中央公論新社に復刊されと何かで読んでいたので、読む物が無くなったのでもう一度読むことにしたのです。

なぜ『昭和20年夏の敗戦』ではなく、『昭和16年夏の敗戦』なのでしょうか。

コレを書いている今は8日13時46分なのですが、石川県に近づくのは正午頃と聞いていたので、今インターネットで天気予報を見ると・・・

『2010年9月8日13時30分発表 台風9号は、8日12時には大垣市付近にあって、東南東へ毎時25kmで進んでいます。中心気圧は1004hPa、中心付近の最大風速は18m/sです。8日13時の推定位置は、岐阜市付近。この台風は、9日0時には静岡県付近へ達する見込みです。9日12時には関東の東で熱帯低気圧に変わる見込みです。』

と書かれていました。

石川県は良いところです。

台風が来ない。

少なくとも直撃することはまずありません。

白山のお陰ですね。

いつも白山にぶつかって直撃されません。

白山に感謝。

今、白山の向こう側では台風が荒れ狂っているはずです。

今、此処吉野では風も吹かずに雨がポッリポッリと降っているだけです。

石川県は良いところです。

白山に感謝。

石川県は本当に住みよい所ですね。

食べ物は美味しいし、台風が来ない。

昨日から『台風が来る』、『台風が上陸する』、『台風が直撃する』と天気予報が騒いでいたので、私も台風に備えて現場の点検に行ってきました。

・・・という記事を今朝の新聞で知りました。

海上保安庁が設置し10Kwのオメガ電波を世界の空にむけて発射していましたが、人工衛星を使ったGPSが普及したことにより平成9年秋に役目を終えたそうです。

ちなみに人類が造った最も高い人工建造物はブルジュ・ハリファの828mです。

高い建造物を見るとバベルの塔を思い出すのです。

バベルの塔は旧約聖書の「創世記」中に登場する巨大な塔です。

神はこの塔を見て、神への冒瀆であるであるとし、この様な物を造ることが出来るのは言葉が同じことが原因であると考え、人々に違う言葉を話させるようにした。

このため人は混乱し世界各地へ散っていった、・・・というお話です。

実現不可能な天に届く塔を建設しようとして崩れてしまったといわれることにちなんで、空想的で実現不可能な計画はバベルの塔ともいわれます。

ちなみに今工事が進んでいる東京スカイツリーは634mになる予定だそうです。

634mは歩いてもけっこうな距離ですものね。

それが立っているのですからすごいですね。

神様に叱られませんかね。

現在、日本で一番高い建造物はなにか?

それは東京タワーですよね。

しかし少し前までなら答えは違っていたのをご存じですか。

日本一高い建造物は1975年に造られた「オメガ電波塔」が正解だったのです。

オメガ電波塔は船舶などの位置確認に利用されていたその名のとおり電波塔でした。

高さは455mもあり、東京タワーの333mより122mも高かった。

昨夜のメインゲストはカブト虫でした。

バーベキューを始めて暫くすると現れた小型のカブト虫はテーブルの上をあっちこっち歩き回り、お開きになった12時過ぎまで参加していました。

あんなに人なつっこいカブト虫は初めてでした。

名前を六日(ムイカ)とつけたのですが、一夜限りのお付き合いだったと思っていたら、朝店を開けようとしたら外流しのシンクの中にいました。

どおも六日は人が好きらしい。

夏あつく西日をにらむカブトムシ

今年の夏は『暑い』という言葉を何度聞いたでしょう。

そう言う私も何度言ったでしょう。

お盆が終わるとたちまち涼しくなるのに今年は熱気が冷めませんね。

しかも湿度が高いのにはまいります。

例年は9月にはいるとバーベキューはしないのですが、昨夜は友人達とワイワイしました。

我が家では聴きたくても聴けないんですよねー、SPレコードは。

私か持っているレコード・プレイヤーは家の物も店のもLP・EPレコードしか聴けないのです。

SPレコードを聴くには蓄音機、そう、アノ、蓄音機が必要なのです。

SPレコードを少しご紹介しましょう。

19世紀末から1963年に製造が廃止されるまで生産されていたレコードです。

そのため半世紀以上の間の貴重な録音が残されています。

また、非常に歴史的なレコードですが、きちんと再生してやれば懐かしい音ではなく、びっくりするほどHi-Fiな音で再生されるそうです。

特に友人からもらったSPレコードは1925年に始まった電気吹き込み方式によって録音されていますから、帯域は皆さんが想像される蓄音機の音よりも広がっています(つまり、音は良い)。

今では、レコードというとLPレコードや、EPレコードを想像します。

LPは LONG PLAY の略で、EPは EXTENDED PLAY の略です。

LONGやEXTENDEDといった形容詞がついているということは改良されたものであるということをあらわしていることになります。

その、改良される前のレコードがSPレコードです。

SPは STANDARD PLAY の略です。

日本ではSPレコード、SP盤、SP、シェラック盤などと呼ばれていますが、海外では78rpm、78sと回転数で呼ばれているそうです。

材質は、粘土を焼いて粉にしたもの、カーボン、松脂の一種、シェラックなどです。

よく、SPレコードの説明には「シェラックでできている」などと書かれていることがありますが、実際には数パーセントしかシェラックは含まれておらず、混合物でできているそうです。

LPレコードや、EPレコードに比べて厚く、重いのが特徴です。

慎重に扱わないと割れてしまうのが欠点です。

さて、この大量のSPレコード、どうしたものでしょうか。

コレはレコードであることは皆さんもお分かりでしょうが、SPレコードなのです。

先日、友人が遊びに来た折りに「俺もクラッシックを聴いてみようかなー」と言ったところ、彼女のお父さんが聴いていたクラッシック・レコードを貰ってくれないかという話になり、いただきました。

その数、約500枚。

これが全てSPレコードだったのです。

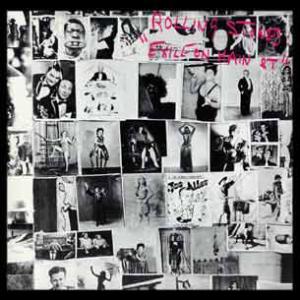

1971年ローリング・ストーンズはイギリスから生活の拠点を南仏コートダジュールへ移しました。

その理由が税金逃れといういささかロック・ミュージシャンとしては格好の悪いことだったのですが、収入の93%と言う税率は本人たちにとっては切実な問題だったにのでしょう。

そのコートダジュールにストーンズは、録音機材を設置したトレーラーを持ち込み、ゴシック建築のヴィラの地下をレコーディング・スタジオとして録音をしたのがこのアルバムでした。

もっともその時の生活は「セックス、ドラッグ&ロックンロール。正しくは、ロックンロール、ドラッグ&セックスだった」そうですが・・・・・。

今時のしょうゆ顔の若者達には想像も出来ないくらいのパワーを持っていたのです。

39年前の作品ですが、ストーンズの傑作です。

オープニングの『ロックスオフ』から、続く『リップディスジョイント』が格好いい。

「ダイスを転がせ」はアルバム中一番有名な曲、リフもテンポのユニークです。

「ハッピー」はキース・リチャーズのボーカル、『レットイットルース』は隠れた名曲で彼らバラードの中でも最高の一曲です。

ミックの歌もキースのリズムギターも、辞めてしまったミックテイラーのギターソロも本当にエネルギッシュで素晴らしい。

それとホーンが沢山入ってるのですがこれが又いい。

当時はビートルーズを聴いていると大人から「不良」と言われ、ローリングストーンズを聴いていると「気が狂ったのか」と言われたものです。

それでもロックには若者を引きつけるパワーがあったのです。

・・・と寸評を書きましたが、私はオンタイムでビートルーズもローリングストーンズも聴いてはいませんでした。

聴いたのは20代になってからでした。

ビートルーズの品の良さよりも、ローリングストーンズの無謀さが気に入りました。

とは言っても、私にはロックはとうとう馴染めませんでした。

それよりも10年前に録音されたビル・エバンスの『ワルツ・フォー・デビー』の方が好みだったのです。

やはり当時からジャズが好きでした。

横路に逸れました。

そのエグザイルのレコーディング時の映像が39年後の今年、映画【EXILE】『ストーンズ・イン・エグザイル~「メイン・ストリートのならず者」』となったのです。

観たかった。

暑い日がまだまだ続くそうですが、とにかく9月になりました。

最近は映画を観なくなってしまったのですが、今年は観たい映画がありました。

【EXILE】『ストーンズ・イン・エグザイル~「メイン・ストリートのならず者」』でした。

エグザイルといえば今の日本ではアノエグザイルなのでしょうが、私達の年代からすると ROLLING STONESのEXILE(邦題:メイン・ストリートのならず者)です。

このアルバムが発表されたのは1972年でした。

もっとも私は酒は飲めないのですが・・・。

それでも昨日は孔子のこの言葉を身にしみて感じた日でした。

数年間も音沙汰が無かった友人がヒョッコリとバイクに乗って来てくれた。

『オイオイ、今まで何やってたんだよ、年賀状さえ届かなくなって・・・』と言いたかったが、顔を見ただけで何だかホッとしてそんなことはどうでもよくなった。

一晩泊まって帰って行った。

元気でな。

故旧は大故なければ則ち棄てず

人生の最高の楽しみの一つは、仲のよい友人とともに酒をくみかわし、歓談することであるという、孔子の人間味のある喜びがこの一語から伝わってきます。

朋あり遠方より来る、

亦楽しからずや。

私はキリスト教信者ではありませんが、せっかく大きなカボチャをいただいたのですから、10月31日には中身をくり抜いてジャック・オー・ランタン(かぼちゃの提灯)を作ろうと思います。

10月30日のハロウィーンにはまだ早いのですが、おばけカボチャです。

以前に大工集団 欅で家を建てていただいたお客様よりいただきました。

例年だと100kgほどにまで大きくなるのだそうですが、今年は天候がよくないのでこの大きさで収穫したそうです。

これで30kgほどでしょうか。

そこで世界一のおばけカボチャを調べてみました。

よく分からないのですが、アメリカのカリフォルニア州で重量を競う国際大会に昨年出品されたサッド・スターさんによる691kgかもしれません。

ところでミョウガを食べると「物忘れがひどくなる」と言われますよね。

ミョウガは漢字では『茗荷』と書きます。

釈迦の弟子である周利槃特(梵語:スリバンドク)が、自分の名前を忘れてしまうため、釈迦が首に名札をかけたそうです。

それでも名札をかけたことさえも忘れてしまい、とうとう死ぬまで名前を覚えることができなかったそうです。

その後、死んだ周梨槃特の墓にいくと、見慣れない草が生えていた。

「彼は自分の名前を荷って苦労してきた」ということで、「名」を「荷う」ことから、この草に『茗荷』と名付けたそうです。

そこで茗荷を食べると「物忘れがひどくなる」と言われるようになったのだそうです。

私も周利槃特になったようです。

採りに入ろうと思っていたところに友人が来てくれて、ミョウガを採ってくれました。

1週間ほど遅かったのか実は少し軟らかくなっていましたが、それでも5分ほどの間にご覧の通りの収穫がありました。

今晩は素麺にミョウガの薬味、ミョウガの天ぷら、ミョウガの酢の物、そしてミョウガの味噌汁で食べますか。

今年は気温が高く、しかも湿度も高いせいか畑の作物の実りが悪いようです。

大工集団 欅の畑も不作です。

千石豆などは蔓は伸びたのに実が付きません。

モロッコインゲンも収穫は2度しかしていません。

しかもほんの数個でした。

そんなわけで、あとの頼りになるのは隣の山にあるミョウガでした。

お墓を見ると先に墓参りをした人達のキリコがありました。

そのキリコが先程の雨に濡れて紙が垂れ下がっています。

ナントもみすぼらしく見えて、眠っている友人が可愛そうに思えました。

そのてん最近になって出てきた板キリコはそのようなことがありません。

『金沢人なのだから伝統を大事にしなければ』とキリコを持っての墓参りをしてきましたが、来年からは板キリコにしようかなと思った墓参りでした。

| 2010年8月16日 |

太陽でも月でも星でも、地平線に近い位置にあるときは、その光が目に届くまでに、地球の大気中をより長く通過します。

大気中では波長の短い光は散乱しやすく、波長の長い光だけが残って目に届きます。

波長の短い光とは、紫から青。

波長の長い光とは橙色から赤。

したがって、低い位置にある月は赤く見えるのだそうです。

ご近所のMさんから南極の氷をいただきました。

知人よりのお裾分けとのこと。

ありがたい。

地球上の99%の氷は氷床と氷河で占められ、そのうち90%が南極にあるそうです。

南極の氷が全て溶けると世界中の海面が50~70m上昇すると言われています。

ここ吉野は大丈夫でしょうが、金沢、東京等の大都市は海の底となります。

5年ほど前でしょうか、北大の研究員達による日本南極観測隊が深度2500mに達する南極の氷の掘削に成功したニュースがありましたね。

なぜ彼らはそんなに深い南極の氷を取り出さなければならなかったのか不思議でした。

その理由は南極の氷が、過去数10万年の気象や地球環境を記録している生き証人だからなのだそうです。

南極の氷は平均で2450m、厚いところは4000mに達するそうです。

この氷の層は年代順に積み重なり、そして太古の大気そのものが気泡の形で、あるいは深層部においては大気の分子がクラスレートハイドレートという特殊な結晶に形を変えて封じ込められているのだそうです。

したがって南極の深層の氷を調べることで地球環境の巨視的変化が分かるのだそうです。

「それがどうした?」と誰かに言われそうですが、地球の温故知新は現代を、そしてこれからを生きる人類には必要です。

もっとも、これだけ地球を痛めつけた人類の罪滅ぼしとも言えますが・・・。

一緒にいただいた海上幕僚監部のパンフレットには

『氷をグラスに浮かべ、そっと耳を傾けて下さい。気泡が数万年の抑圧から解放され、再び大気に戻る瞬間の心地良い響きが聞こえてきます。』

と書かれてあります。

これは楽しみですねー。

ありがとう、Mさん。

花火が終わると蜘蛛の子を散らしたように、あれほど多くの人がいたのにアッという間にいなくなります。

私達は帰りが混むのでしばらく話などをしていて帰り支度をするのですが、10分も市内間に周りには誰もいなくなります。

スバラシイ花火を見たのですから、『終わったー、帰るぞー』ではなくて、せっかくなのですからもう少し余韻を楽しもうではありませんか。

皆さんも季節季節の行事をお持ちのことと思います。

昨夜は川北町の花火大会、正確に書けば川北町の火祭りでした。

毎年、辰口町に住む友人が場所取りをしてくれて、バーベキューをしながら対岸から見ています。

毎年何気なく見ていた大きな花火なのですが、今年は『56歳の夏なんだなー』と、ふと思いました。

毎年すごく多くの人が集まりますが、感心するのは帰りの早さです。

この曲は誰でも1度くらいは耳にしているのではないでしょうか。

この曲の歌詞には本当に感動します。

数年前に歌詞を調べてみました。

1番の歌詞はご記憶の方も多いと思います。

(1) 雲は湧き 光あふれて

天高く 純白の球(たま) 今日ぞ飛ぶ

若人よ いざ まなじりは歓呼にこたえ

いさぎよし 微笑む希望

ああ栄冠は 君に輝く

この「まなじりは歓呼にこたえ いさぎよし微笑む希望」この部分を読んで私はその詩の展開の妙技を感じます。

さて、あまり知られぬ2番では

(2) 風を打ち 大地を蹴りて

くゆるなき 白熱の力ぞ技(わざ)ぞ

若人よ いざ 一球に一打にかけて

青春の 讃歌を綴(つづ)れ

ああ栄冠は 君に輝く

もうこの辺になると詩の展開を読むにつけ私にとって、もう陶酔の域に入ってきます。

「青春の賛歌をつづれ」 今の日本人でこのように表現を展開できる人がいるだろうか。

そしてさらに知られぬ3番

(3) 空を切る 球(たま)の命に

かようもの 美しく匂(にお)える健康

若人よ いざ 緑濃き棕櫚(しゅろ)の葉かざす

感激を 瞼(まぶた)に描(えが)け

ああ栄冠は 君に輝く

わずか5行の中に端的な言葉でその世界を言い表す技術を持てる人はうらやましい。

「感激を目蓋(まぶた)に描(えが)け」は、この全歌詞の中で作詞家が選手に最も感じてほしいと求めた部分ではないでしょうか。

この歌詞は現代の日本人では思いもつかない詩の展開です。

今、この様な詩を書ける人はいるのでしょうか。

私は読んでいて、聞いていて「しびれる」のです。

題名は【栄冠は君に輝く】ですが、内容は勝者を讃えるものではありません。

ここがまたイイんですよね。

ちなみに、高校サッカーのテーマ【振り向くな君は美しい】は、ピンとこない。

奇をてらった詩には感動はありません。

格が違います。

【栄冠は君に輝く】には品格があります。

【栄冠は君に輝く】の歌詞が作られたのは戦後間もない昭和24年だったそうです。

まだ物資、特に野球用具の調達もままならない時代です。

作詞の加賀大介氏はそれでも自分たちの力を信じて試合をする高校生たちの姿を見て、自らも野球少年であったにもかかわらず病気のために右足切断というアクシデントにより野球を断念し文筆家となり、この思いを歌詞に託したのです。

この作詞をした加賀大介氏は石川県根上町の出身です。

春の高校野球30回目の節目の大会に主催者である朝日新聞社が新しい大会歌として全国から詞の応募を募った。

応募総数5252編中から、最優秀作品に選ばれたのが加賀さんの「栄冠は君に輝く」の詞でした。

当初作詞者は中村道子名義となっていたそうですが、これは文筆家として地元石川で執筆活動をしていた加賀氏(当時の本名:中村義雄)が、周囲から懸賞金(大賞賞金は5万円で、当時の公務員の平均給与の10倍以上であった)目当てと思われるのを嫌い、自分の名前を伏せて婚約者の名前で応募したためであり、第50回記念大会(1968年)を機に加賀氏本人が作詞の真相を語り「加賀大介作詞」と改められました。

加賀氏は野球球児でしたが、試合中の怪我による骨髄炎のために右足切断を余儀無くされ、野球を断念した経緯があるそうです。

この詞には、野球に対する加賀さんの熱い想いが強くこめられているのです。

これだけの歌詞を作れる人は現代ではいないでしょう。

「歌」に限って言えば「詩」か「曲」かと言われれば「詩」がよくなければ真によい歌とは言えないと私は信ずる。

「詩」と「曲」がマッチしてこそ後世にまで伝わる「歌」になるのです。

この【栄冠は君に輝く】は日本で野球という文化が続く限り永遠に歌い継がれるであろう。

私はそう信ずる。

作詞家加賀大介氏がなしえなかった野球の夢を次代の若人が抱き続ける限り。

朝食を食べながらテレビのスイッチを入れると高校野球の開会式をしていた。

私は野球には興味はないのですが、この高校野球の大会歌は大好きです。

【栄冠は君に輝く】といいます。

皆さんも聞いたことがあると思いますが「雲は湧き~」の開会式入場行進曲です。

毎試合5回終了時のグラウンド整備のとき、そして決勝戦終了後の場内1周の時に聞かれます。

知人から「彼ら(サル)も生きるのに必死なんだヨ」と言われたことがあるのですが、私も生きるのに必死です。

『サルとの共存』だとかを言う学者がいますが、「それじぁ、お前さんが畑を作ってサルの被害にあってみろ」と言いたいですよ。

サルが来て一番悔しいのは、サルが荒らした畑の手入れをするときです。

食い散らかされた野菜の始末をしていると涙が出ます。

白山麓のサル被害は人災です。

中宮で行われていたサルの餌付けを止めたからです。

野生の動物を餌付けするのは当初から問題でした。

それを急に止めればこの様になることは分かっていたはずです。

今日は私の誕生日です。

母はこんな炎天下まで大きなお腹をして私を生んでくれました。

感謝。

今日は記念日(?)なのに早朝に庭で猿が鳴く声で起こされました。

数十匹の猿が畑とテラスの日除けに作ってあるモロッコ豆襲っていました。

やられました。

畑を耕し、種・苗を植え、毎日水をやり、雑草をむしり、炎天下の中で精魂込めて作ってきたのに・・・。

こう見えても(見えませんよね)、私は若かりし頃にはこの時期になると毎夜盆踊りに出かけた経験を持ちます。

野々市は『じょんがら』だけですが、『炭坑節』、『百万石音頭』、『加賀ばやし』、『大東京音頭』、『チャンチキおけさ』、『加賀鳶木遣りくずし』、『百万石ばやし』、『麦や節』・・・いろいろありましたねー。

ここ吉野に引っ越して驚いたことの一つに吉野の盆踊りは『炭坑節』ただ一曲だったことがあります。

名古屋にいたときは『名古屋ばやし』、『大名古屋音頭』なんてぇのもありましたね。

東京ではそりゃあもう『東京音頭』でしたね。

歌は小唄 勝太郎。

小唄は名字、勝太郎は名で、コレが芸名でした。

因みに女性です。

昭和期の芸者歌手でした。

【盆踊り】を三省堂提供「大辞林 第二版」で調べてみました。

『盂蘭盆(うらぼん)の前後に老若男女が多数集まっておどる踊り。年に一度この世に戻ってくる精霊を迎え、また送るための風習に発したもの。現在では信仰性は失われ、多くは娯楽的な踊りとなっている。』

信仰は無くなっても、多くの人が集まり、同じ踊りを楽しく踊るのは地域の連帯感が無くなった現代ではそれを掘り起こす良いイベントなのではないでしょうか。

8月になってしまいましたね。

昨夜は野々市の『じょんがら』に行ってきました。

子供の頃に行ったときは櫓も何層にもなった大きな物でしたが、一段で次から次へといろんな団体が踊りに上がっていました。

何だか踊る人が少なくなったような気がしたのですが・・・。

その代わりに夜店がたくさん出ていて賑やかでした。

但し、ジャズ初心者にとって、バド・パウエルってピアニストは「鬼門」です。

初心者は聴いてはいけません。

どのジャズ入門書にも「ジャズ史におけるバド・パウエルの存在は大きなもの」と書かれていて、ピアノ、ベース、ドラムというトリオ編成を定着させたのも、パウエルだと書かれている。

ここまで書かれると、ジャズ初心者としては、なんだかバド・パウエルのアルバムを、聴かなければいけないような気になるでしょうが、バド・パウエルはジャズを聴き飽きてから聴かれた方が良い。

何故ならジャズ初心者がパウエルを聴くと、決まって彼が嫌いになるからです。

それだけならまだイイのだが、ジャズへの興味が急速に薄れるに違いない。

それほど、バド・パウエルってピアニストは取っつきにいのです。

私もジャズ初心者の頃、「バド・パウエルは、ジャズ・ピアノ・トリオの開祖」というフレーズに強い興味を覚えて、ジャズ入門書を読んだ。

どのジャズ入門書にも、バド・パウエルの推薦盤としてあがっているアルバムが【バド・パウエルの芸術】(写真上)でした。

ジャケットのデザインもまずまずだし、どうしても手に入れたいと思うようになる。

そして、なけなしの小遣いをはたいてゲットしました。

ガックリ。

まず、録音状態が悪い。

1947年、1953年の録音なので仕方が無いのですが、初心者にとって、録音状態は重要な要素です。

このあまり良くない録音状態にガッカリしました。

そして、ビックリするのが、パウエルの唸り声なのです。

パウエルはピアノを弾きながら唸るのだが、この唸り声が不気味であり下品に聞こえるのでした。

そして、決定的なのは、彼の演奏の何が「ジャズ・ピアノ・トリオの開祖」なのか、初心者にとってさっぱり判らなかったのです。

私は、ジャズ初心者の頃、この【バド・パウエルの芸術】に、ほとほと手を焼いた。

せっかくなけなしの小遣いをはたいて買ったのだから、我慢して何度も何度も聴き返したのですが、その度に『何がいいんだろう、この演奏』としか思えませんでした。

何回か聴き返して、彼の超絶技巧な演奏テクニックはスゴイ、ということだけは判るのですが、そこから先が『???』なのでした。

今聴くと、彼の演奏の何が凄いのか、彼の演奏の何が「ジャズ・ピアノ・トリオの開祖」なのか、判るようにななりましたが、初心者にとっては、この「バド・パウエルの芸術」は難物です。

ジャズのアルバムをずっと聴き進めていって、ジャズ・ピアノのアルバムを飽きるほど聴いて、バド・パウエル以外のジャズ・ピアニストのスタイルがなんとなく判るようになってから、この「バド・パウエルの芸術」を聴くと、1947年当時でこれだけのテクニックでピアノ・トリオ演奏がなされていたという事実に素直に感動できます。

そして、彼の最大の功績は、そのトリオ編成によって、ピアノを旋律楽器として成立させたことです。

つまり、リズムはドラムに、ベース・ラインはベースに割り当て、任せることで、ピアノをリズムセクションの一端から解放し、旋律楽器として、自由な即興演奏を実現したことです。

その「彼の功績」が「バド・パウエルの芸術」に、歴史上の事実として記録されています。

これが判るようになるまで、僕は、この「バド・パウエルの芸術」を購入してから、10年の歳月を要しました。

今、振り返って思うのは、このアルバム「バド・パウエルの芸術」はジャズ初心者向けでは無くて、ジャズ中級者向けだということです。

初心者は決して聴いてはいけません。

ジャズが嫌いになります。

では、初心者向けのバド・パウエルのアルバムってあるのでしょうか。

今日で7月も終わりです。

今年の夏は湿気が多いと思いませんか。

夏なのにカラッとした空気がないのが気になります。

さて、35年前の今日、7月31日はジャズ・ピアニスト、バド・パウエル(Bud Powell)の亡くなった日です。

チャーリー・パーカーやディジー・ガレスピーらによって確立されたビバップスタイルのジャズを、ジャズ・ピアノの分野に定着させ、「モダン・ジャズピアノの祖」とも称されたジャズ巨人でした。

古代中国の暦法に陰陽五行説というものがあります。

五行説はこの世のすべての事象を木、火、土、金、水の五つに分類しますが、この分類で季節も木=春、火=夏、金=秋、水=冬としそれぞれの季節の終わりの約18日間を土用としました。

それぞれの土用のはじめの日を土用の入りといいます。

各季節それぞれに土用があるのですが、現在ではなぜか夏の土用(立秋前18日)だけが一般に親しまれています。

丑とは年・月・日・時の順序を示すための符号で十二支の二番目ことです。

丑が十八~十九日間内で先に来ると二の丑があります。

曜日と同じで十二支の順番が変わることはありません。

つまり、『土用の丑』とは『土用の丑の日』ということなのです。

では何故、土用の丑に鰻を食べるのでしょう。

夏バテしないように!?

その通りなのですが、誰が始めたのでしょう。

諸説ありますが、江戸時代に平賀源内が宣伝用に看板に『土用の丑の日』と書いてから流行したといわれています。

商売がうまく行かない鰻屋が、夏に売れない鰻を何とか売るため源内の所に相談に行った。

源内は、「丑の日に『う』の字が附く物を食べると夏負けしない」という民間伝承からヒントを得て、「本日丑の日」と書いて店先に貼ることを勧めた。

すると、「物知りとして有名な源内の言うことなら」ということで、その鰻屋は大変繁盛した。

その後、他の鰻屋もそれを真似るようになり、土用の丑の日に鰻を食べる風習が定着したのだそうです。

この歳になっても母親には頭が上がりません。

毎年、土用の丑には夏バテしないようにと美味い鰻を食べさせてくれます。

昨日は土用の丑でした。

『土用の丑』をご存じですか?

鰻を食べる日!?

まあ、間違いではありませんが・・・・。

ほら、彼の不眠不休のお陰で貝もたくさん食べられました。

みんなが集まってバーベキューが出来るのもお客様のお陰です。

感謝。

上の写真は翌25日のバーベキューのものです。

鮎を焼いています。

当日は手取川で鮎のつかみ取り大会があり、建具職人の尾崎一家が参加しました。

その戦利品なのです。

鮎を焼くには串に刺して炭の強火で遠火がよいとされています。

その為、彼は考えてタライの中に細かい砂利を敷き串を刺すことを思いつきました。

ところがタライを買いに行くとプラスチックの物しか売っていませんでした。

プラスチックでは炭の熱で溶けてしまいます。

奥さんが思いつきました。

『実家に金属製のタライがある。』

でも実家は沖縄・・・・・。

実家からタライを空輸してもらったのだそうです。

美味い鮎が食いたいという欲望。

ご主人のために実家に無理を頼んだ奥さん。

届いたタライに彼は感謝の気持ちを込めて、空輸してくれた奥さんの母親の名前を大書きしました。

何という美しい家族愛なのでしょう。

ここで少し彼、尾崎さんの事を書かせて下さい。

彼は24日のバーベキューに参加し、最後の片づけまでして帰ったのが夜中の1時半でした。

3時半には海で貝を捕っていました。

その貝を知人に配り、11時には手取川の鮎のつかみ取り大会に参加。

午後は町内会のバーベキューに参加。

夕方、大工集団 欅に来てバーベキューという強行スケジュールをこなしました。

大工集団 欅には年間行事が幾つかありますが、24日はバーベキューでした。

6時から開始なのに5時には職人達が集まり、夜中の12時までワイワイガヤガヤと楽しい時間を過ごしました。

職人達が仲がよいのが大工集団 欅の財産の一つです。

一つの仕事をみんなが助け合って造らなければならないのですから。

彼らの最初のヒットソングは1967年のヒット曲【Up, Up And Away(邦題は『ビートでジャンプ』】でした。

この曲は、グラミー賞の最優秀レコード賞等4部門を受賞したほどヒットしました。

同曲は日航のCM曲として覚えている人もいるのではないでしょうか。

話は戻り、【輝く星座~レット・ザ・サンシャイン・イン】なのですが、日本語と英語をくっつけたナントも変わった曲名なのですが、それには訳があります。

ミュージカル「ヘアー」の最初の曲【Aquarious】と最後の曲【Let The Sunshine In】をくっつけて1曲としてあるからなのです。

1969年には全米1位となり、同曲で再びグラミー賞最優秀レコード賞を受賞しました。

それにしても何故日本にはこの様なグループを評価するファンが根付かないのでしょう。

日本にもコーラス・グループはいますが、彼らを世に出そうとするプロデューサー達がいません。

日本では売れないからなのでしょうね。

でもフィフス・ディメンションは売れました。

暑い日が続きます。

昨夜、夜風に涼むため外へ出ると満天の空でした。

ふと思い出したのが1969年発売のフィフス・ディメンション【輝く星座~レット・ザ・サンシャイン・イン】です。

この5人組のフィフス・ディメンションは好きなグループでした。

洗練されたハーモニーのR&Bで、非常に聴きやすく、黒人版ママス&パパスみたいでした。

昨日、庭の草刈りをして熱中症になりかけました。

草刈り機を使うときのいでたちは、手はゴム手袋、ゴムの前掛けをして、顔がすっぽり入る網付きの帽子をかぶり、足には長靴なのですから・・・。

体は頭の先から足の指先まで汗でびっしょり。

雑草が憎らしくて堪らなくなります。

日本には季節を表す言葉が多くあり、四季のある国であることと、こまめな国民性を表しています。

夏の『土用』は『大暑』の数日前から始まり、大暑の間じゅう続きます。

7月7日の『小暑』と今日の大暑までの一か月間が『暑中』と言われます。

で、『暑中見舞い』はこの期間内に送るのが習わしだそうです。

明日からの暑中見舞いは『残暑見舞い』となります。

今日も暑いですね。

それもそのはずで、今日は1年で最も暑い時期とされる二十四節気の「大暑」です。

日本列島は勢力の強い太平洋高気圧に覆われ連日、記録的猛暑に見舞われています。

ニュースでこの猛暑による熱中症や作物の被害を報道していますが、気象庁は九州から関東の広範囲で今月中旬に梅雨が明けた後、偏西風の蛇行が急激に変化して太平洋高気圧が北に張り出し、気温が上昇したとみています。

スイレンは産地で熱帯産と温帯産に分けられます。

温帯産は水面のすぐ上に花を付けますが、ドウベンのような熱帯産は水面から高く突き出た茎の先端に花をつけるます。

やっと咲いてくれたスイレンを見ていると、梅雨も明けて夏になった実感があります。

見にくいのですが、デッキにある鉢にスイレンを植えてあります。

熱帯性スイレンのドウベンです。

今年は蕾はあるのに咲くのが少し遅れていて、今日か今日かと待ち望んでいたのですが、やっと咲いてくれました。

昨日書き込んだ内容で『上記の記述で間違いがあればメールにてお教え下さい。』としたところ、早速メールをいただきました。

下記にそのメールをコピーします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「搾取と抑圧の下、ひたすら犠牲を強いられた暗黒の36年」という植民地史観が現在も韓国では根強い。それどころか、絶対に疑ってはならない絶対の真実になっている。

だが、日本の植民地経営は、世界史的に見ると、どうだったのか。

コロニアリズムというキーワードをもとに、理論的、実践的に、この問題に取り組んだのが、在米の韓国人女性研究者、クリスティン・リー氏である。リー氏は、韓国がイデオロギーに振り回され、学問的方法論に依らない、これまでの研究を厳しく批判する。

私は、アメリカの大学院で指導教授たちに言われた、次の言葉を、忘れることができません。

「日本の植民地は、その後、全て経済発展した。結論の出ている問題を、今更、何故に研究するのか」。

米国の名門ラトガース大学のダン・ローデン教授は、私が博士論文の主題について日本が朝鮮半島を植民地支配した時代の、教育と女性問題について研究したい計画を説明すると、このように反問しました。

「文明のシステムを、日本の植民地主義は朝鮮半島に導入したのではないか。スペインやアメリカ、イギリスは日本のように、本国と同じような教育システムを植民地に導入しなかった。当時の朝鮮半島の人々は、文明のシステムを独自の力で導入するのに失敗した。日本の植民地主義を経ずに、あれほど早く文明の世界システムに入れただろうか」。

私は、この発言に怒りが込み上げ、懸命に反論しようとしたが、頭の中が真っ白になり、感情だけが高ぶったのを覚えています。

そんな論文を書いたら、韓国に戻れなくなると、不安が一瞬、心をよぎりました。

論文の相談をした別の経済学専攻の教授は、「植民地化された国家の中で韓国と台湾ほどに発展した国家は、他に無い。

アメリカやイギリスの植民地で、台湾や韓国ほど発展した国があるか?」とまで言うのでした。

「私は平素学生に対して、韓国人としての自覚を促している。日本の韓国併合に抗議する前に韓国人自身が考えなければならないことがある。日本の韓国併合に対してアメリカもイギリスも誰も抗議しなかった。世界は当然のような顔をして受止めていた。それはなぜか。日清戦争のとき、清国軍がソウルを占領しても韓国人は戦わなかった。だから日本が戦って清国を追い払った。ロシアが入ってきた時もわれわれは戦かわなかった。日本軍が血を流して戦い、朝鮮からロシアを追い出した。だから日本はこれ以上トラブルは嫌だと朝鮮を併合してしまった。これに対して世界の列強は、日本がそうするのも無理はないとして一言も文句を言わなかった。このことを忘れてはならない。韓国は自ら亡んだのだ。日本の悪口を言い、責任を日本に押し付ける前に、われわれは戦わなかったから亡びたことを知らねばならない。」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

どうやら私の書いた内容は間違っていなかったようです。

内容からして、この人は韓国の人らしく、韓国で大学教授か教職をされているようです。

彼のように韓国外へ出て他国の人が日本の朝鮮併合をどう思っているかを知った人はこの様に、韓国での今の教育による考え方がおかしいと気づくのでしょうね。

でも、多くの韓国人は気づいていません。

情けないことに日本の国会議員、ましてや大臣でさえも気づいていない人がいるのです。

政府は16日、「日韓併合100年」を迎える8月に向け、韓国国民に過去の植民地支配へのおわびの意を示す方向で検討に入ったそうです。

韓国の意向に配慮することで、歴史問題に一定の区切りを付けたい考えだそうです。

これに関連し、岡田克也外相は昨日午後の記者会見で、100年という区切りの年に、政府としてどう対応するか検討している」と説明した。

何度謝罪すればいいんでしょうかね。

歴代の総理が口頭で謝罪し、小渕首相が公式文章で謝罪した折りには、韓国側はこれで終わりにすると約束したはずなのに・・・。

以下に書くことで間違いがあればご指摘下さい。

日韓併合時について。

・朝鮮半島の人口が2倍に増えた。

・24歳だった平均寿命が30年以上伸ばされた。

・人口の30%を占めてた奴隷が解放さた。

・幼児売春や幼児売買が禁止さた。

・家父長制が制限された。

・家畜扱いだった朝鮮女性に名前がつけられるようになった。

・度量衡を統一された。

・8つあった言語が統合されて標準朝鮮語がつくられた。

・挑戦半島だけでなく日本からも朝鮮語教育のための教科書・教材が大量に作

成されて持ち込まれた。

・5200校以上の小学校がつくられた。

・師範学校や高等学校が合わせて1000以上つくられた。

・239万人が就学して識字率がたったの4%から61%にまで上がった。

・大学がつくられた。

・病院が造られてカルト呪術医療が禁止された。

・泥水啜って下水垂れ流しだったのに上下水道が整備された。

・日本人男子は徴兵されて戦場で大量に死んだのに徴兵がない朝鮮人は内地

で勤労動員だけだった。(志願兵は認めていた)

・しかも志願兵の朝鮮人が死んだら日本人と同様に英霊に祭られた。

・3800キロ鉄道が引かれた。

・港が造られた。

・電気が引かれた。

・会社が作られるようになって物々交換から貨幣経済に転換した。

・二階建て以上の家屋が造られるようになった。

・入浴するよう指導された。

・禿げ山に6億本の樹木が植林された。

・ため池がつくられた。(今あるため池のほとんどがいまだに日本製です)

・川や橋を整備された。

・耕作地が2倍にされて、近代的な農業を教えられた。

・上記により耕作面積あたりの収穫量が3倍になった。

まだまだ書きたいことはあるのですが・・・・・。

以上のことで間違いはありますか?

信じられない人のために具体的な数字を書きましょう。

韓国人はよく「日帝の支配は人類史上類例を見ない残虐非道な支配」「日本は搾取の限りを尽くした」みたいな事を主張しますが、日韓併合後の韓国は経済的にも文化的にもとても豊かになっていったというのが事実です。

違うというのならば、1910年の人口1313万人が、1942年には2553万人へと、倍増した理由を説明してください。

32年間で倍の人口になっています。

搾取されて人口が増えますか?

ちなみにイギリスのアイルランド統治ではアイルランドの人口は1841年の820万人が、1911年には444万人と半分になっています(ほとんどの植民地では現地人は酷使され人口は激減)。

また、一人当たりの国内総支出も1910年の58円が1938年には119円とこれも、2倍になっています。

また、朝鮮は日本の支配下に置かれてから1937年の日中戦争勃発前まで、国内生産及び支出が年間約4%の高い成長率を記録していたことも韓国の研究により判明しました。

教育など無きに等しかったのに、近代教育システムを導入し小学校を5213校作り、就学率61%(1944年)までにし、お人よしにもハングルまで普及してやり、一つもなかった鉄道を3847kmも敷き、禿山だった山に、実に5億9千万本の植林をし、不潔な衛生環境は改善され、食事情も安定し人口が1313万人→2512万人へと2倍近く増え、鉄道や工場などのインフラ面の整備により朝鮮は急速に近代産業化を遂げ、経済面でも飛躍を遂げ、不正政治支配もなくなり・・・。

それでも彼らは「人類史上類例を見ない残虐な植民地政策」などと主張しています。

困ったことに日本人の中にも朝鮮・韓国人のような人がいます。

仙谷由人官房長官は先日の記者会見で、1965年締結の日韓基本条約で韓国政府が日本の植民地をめぐる個人補償の請求権を放棄したことについて「法律的に正当性があると言って、それだけで物事は済むのか。(日韓関係の)改善方向に向けて政治的な方針を作り、判断をしなければいけないという案件もあるのではないかという話もある」と述べ、政府として新たに個人補償を検討していく考えを示した。

仙谷氏はまた、日韓基本条約を締結した当時の韓国が朴正煕大統領の軍政下にあったことを指摘し、「韓国国内の事柄としてわれわれは一切知らんということが言えるのかどうなのか」と強調しました。

具体的に取り組む課題に関しては「メニューは相当数ある」として、在韓被爆者問題や、戦時中に旧日本軍人・軍属だった韓国出身者らの遺骨返還問題などを挙げた。

これに先立ち、仙谷氏は東京・有楽町の日本外国特派員協会で講演し、日韓、日中間の戦後処理問題について問われた際に「1つずつ、あるいは全体的にも、改めてどこかで決着というか日本のポジションを明らかにすべきと思う」と発言した。

日韓間の補償問題をめぐっては、日韓基本条約で決着済みです。

韓国は対日請求権放棄と引き換えに得た資金で経済建設を推進、個人補償は徴用死亡者のみに限定しました。

条約締結の際に日韓両国が結んだ「請求権・経済協力に関する協定」でも、両国政府と両国民間の請求権は「完全かつ最終的に解決された」ことを正式に確認しています。

大臣たる者が自国の歴史をもっと勉強して欲しいものです。

民主党が日韓基本条約を無視して韓国に補償するなら、日本も朝鮮半島に所有してた資産の返還を請求できるのではないでしょうか。

そこまで日韓基本条約を無視して賠償というのなら、日本も請求しましょう。

韓国が日本への正式賠償+個人賠償権利を放棄した理由は、ズバリ日本への賠償額が膨大となるからでした。

李承晩時代は1949年にGHQに対して提出した日本への賠償要求書(個人賠償含む)では、韓国・北朝鮮分合算しても合計21億ドルという数字をあげています。

一方、韓国が日本へ賠償する金額をまともに算出した場合とんでもなく膨大な金額となり、たとえ韓国だけに12億ドルどころか、南北朝鮮合わせ21億ドルを払ったとしても、日本側はそれらの合計よりも多くの十分な「お釣り」がくるという試算がありました。

日本は朝鮮半島にもっていた資産の返還を請求した場合、在外財産調査会が1947年ごろにまとめた資料によれば、朝鮮半島に残された日本の資産は、軍事用資産と個人資産をのぞいても軽く四十七億ドルはある計算でした。

またGHQの試算でも「最低53億ドル」を上回る金額を南北朝鮮に請求出来る試算になりました。

これらのことを仙谷由人官房長官はご存じのはずです。

なのに何故今でも補償をすると言うのか理解できません。

たびたび、公の場で文化大革命を肯定的なニュアンスを含んだ喩えとして用いるような人なのですから、筋金入りの元社会党員なのでしょう。

でも、日本国の大臣なのですから日本のために働いてほしい。

話は元に戻りますが、お詫びなど、絶対あってはならないことです。

日本の優れた朝鮮統治は世界的にも有名です。

良き恩恵を施した善政の歴史的事実を曲げて詫びるなど、誤った日韓の歴史を世界に発信することになります。

むしろその善政をこそ世界に向けて繰り返し発信すべきです。

民俗の関係では歴史を変えることは出来ないのです。

韓国人がよく口にする、日本は無理やり非合法的に朝鮮を植民地化した、名前を強制的に奪われた(創氏改名)、ハングルを奪われた、強制連行された、などの主張も基本的に大げさに誇張されたデッチあげです。

しかし、搾取、搾取と言いますが、併合前の韓国がどれほど貧しかったか韓国人は今でも教育されていませんからご存知ないのでしょう。

当時の朝鮮は文化も経済も何もあったもんじゃない、つまり搾取出来る程の資源も何もない世界の最貧国だったのです。

だから日本は併合したのでした。

「韓国併合」と言われるもの本質は、日本の朝鮮植民地化ではなく、日韓の合併だった。戦後の朝鮮人はよく、日帝の植民地略奪」を強調し、日本人も朝鮮では台湾以上に過酷な統治が行われていたと考えがちだが、事実はまったくその逆である。

朝鮮では台湾よりも地租が安く、産米も逆ざや制度が取られ、地下資源の経営も中央政府からの補助で支えられ歳出も中央による年平均15~20パーセントの補填で支えられていた。

資本投資も台湾より朝鮮の方が大きかった。

そのため二十世紀初頭まで糞尿だらけで世界一不潔な都市といわれていた現ソウルなど、美しい近代的な街に変貌し、半島の人口も倍増した。

普通の近代国家なら、国民が国防費を賄うのが義務であり常識だが、朝鮮人からは一銭たりとも徴収しないという特別待遇だった。

二十世紀の人類史において、当時の朝鮮人ほど、過保護を受けて幸福に暮らしていた民族はない。

飢饉・疫病や戦乱・革命の被害も、自国民同士の朝鮮戦争を除いては、この国の人々の損害は実に小さい。

このように韓国は、日本に依存しながら成長した国家なのである。戦後の国作りの成功、OECDの加盟の達成にしても、日米の資本と技術の移転に頼ったからこそだ。

「第二の国辱」と言われる97年末以来の金融危機も、IMFの管理下に入ることで国際的地位を守っている。

他力本願、ことに対日依存というのが、近代以降のこの国の体質になっている。

しかし韓国人は民族の誇りから、このことを絶対に認めたくない。

だから日本時代に行われた徴兵や徴用にしても、みな自分たちの意に反した「強制連行」だったと主張したがるのである。

今、一時しのぎの方便やご機嫌取りに終始して事実を曲げ、安易に詫び言など並べたら、彼らの驕慢をなお一層助長させ、今後の両国の円満な外交関係の樹立に支障をきたすことになるでしょう。

それは歴代の内閣が何度も謝罪しているのに日韓関係はいまだにギクシャクしていることからも理解できます。

日本政府には、朝鮮併合やその後の統治についての世界に対するプロパガンダがあまりにも不足している。

これは彼らの世界各国に対する活発な諸工作活動に比べるとむしろ怠慢と言わざるを得ない。

イギリス、アメリカ、ロシア、フランス、オランダ、スペインなどの植民地政策や、その収束に関する研究には綿密を期し、バランスのとれた方策を執る事が日本の今後の為に極めて重要でしょう。

歴史の事実を曲げてまでの卑屈な詫び言で世界の失笑を招くことの無いよう、誇りある日本の存在感を示す対応を期してもらいたい。

上記の記述で間違いがあればメールにてお教え下さい。

今日の新聞を読んで驚きました。

ここでは政治の話はしたくないのですが、これは歴史の問題であり、イデオロギーの問題ではないので取り上げることにしました。

第3次ジャポニズム運動スゴイですね。

フランスだけではなく、ヨーロッパ全体が日本ブームなのだそうです。

フランスの『Japan Expo』は17万人の入場者。

イギリスの『Japan Matsuri』は5万人の入場者。

ドイツの『Japan Tag (日本デイ)』はたった1日で全世界から150万人の入場者があるそうです。

上記3カ国は第2次ジャポニズム運動でも張り合っていたので盛況なのは当然なのですが、他にもスペイン、アメリカ、イタリア、カナダ、北欧諸国、ブラジル・・・など多数の国で『日本祭り』が行われています。

フランスのように、

『Japan Expo』 パリ郊外で 夏開催。

『CHIBI(=チビ)Japan Expo』 パリ市内で 秋開催。

『Japan Expo SUD』 マルセイユで 冬開催。

というように、場所と時期を変えて、一年中開催しているところもあるそうです。

これは、従来の年一回の開催では、物足りなく寂しいというフランス人が多かった為なのだとか。

今後は、イギリス、スペイン、ドイツなども『CHIBI Japan Expo(チビジャパンエキスポ)』 を広げる予定だそうですが、進出予定先でも既にその国の人達が独自の日本祭りを開催しているので、どうなるかは不明でとか。

日本ワッショイの騒ぎなのだそうです。

またドイツのJapan Tag (日本デイ)は、世界最大の日本祭りであるだけでなく、伝統的な祭りを含めヨーロッパのすべての祭りの中でも最大規模のものなのだそうです。

驚きました。

さらに、相互交流の為の○○年というものがあるように、日本以外の国の祭りも確かに存在しますが、日本以外の国の祭りは、非常に規模が小さく、万単位の人は集まならいそうです。

また、日本以外の国の祭りに来るのは、ほとんどが、その国に移住した祭り該当国から来た人達ばかりであることが来場者分析で分かっています。

例えて言えば、日本で韓国祭りをやっても、在日韓国人しか来ないのと同じ構造なので日本祭りとはとても同列には扱えません。

そして、何より凄いのは、欧州主要国のどこの国でも同じで、国や人種を問わず、あっちこっちからお客さんがやってくるのは日本祭りだけということなのです。

ハリウッドの影響力が表面的なものにとどまり、生活全般や文化にはほとんど影響を与えなかったのに比べ、日本文化は生活や文化の隅々にまで影響を与え、完全に定着し、融合している点で、イギリスの新聞Observerが書いたように「文化的な影響力では、日本は圧倒的な存在になっている」と言えるでしょう。

私達日本人が知らないところで日本文化は世界に浸透しているのですね。

そして今は第3次ジャポニズム運動が盛んなのをご存じでしょうか。

今回の主力はアニメです。

日本のアニメはフランスの映画にも強い影響を与えているそうです。

フランスの日本文化受容は昨日今日始まったことではありません。

彼らは筋金入りの日本オタクなのです。

きっとまた日本からインスバイアされた新たなフランス文化を作るはずです。

アニメやマンガも彼らの手によって新たな魅力が吹き込まれるかもしれません。

1950年代にはフランスで第二次ジャポニズムというべき現象が起こりました。

第一次が浮世絵・陶器デザインだったのに対して第二次は映画と料理でした。

溝口・小津・黒澤といった監督がフランスの映画界に決定的と言ってよい影響を与えたのです。

ヌーヴェルヴァーグの成立に小津や溝口が果たした役割は非常に大きい。

また同時に日本料理の影響も大きかった。

フランスの料理はこのときに大きく変質しました。

ヌーヴェルキュイジーヌの誕生です。

戦後にフランスでヌーヴェルキュイジーヌが誕生する時に日本料理が大きな貢献をしました。

ヌーヴェルキュイジーヌは印象派の画家が浮世絵を参考にして全時代の絵画を破壊したのと同じくらいフランス料理を変貌させました。

1、素材の味を引き出すことを優先した味付け・調理法。

2、盛り付け。

この2つのことについてフランス料理は日本食から大きな影響を受けました。

そして戦前までのフランス料理とまったく違うものになりました。

現代料理の世界では日本食はイタリアンにも大きな影響を与えています。

第二次ジャポニズムも映画と料理だけではありません。

文芸分野でもマルローを筆頭に大きな影響を与えています。

そして構造主義からポストモダンの成立にいたります。

さらにフランス現代思想にも決定的な影響を与えました。

書くと長くなりますので今日はここまでにします。

当の本人だけが知らない事ってありますよね。

ここでは代表としてマネを騰げましょう。

左は1866年にマネが描いたエミール・ゾラの肖像画です。

『コレがジャポニズム?』

右上の絵は・・・。

私のジャポニズムの知識はこの様なところまででした。

大方の日本人はそうなのではないでしょうか。

でも、ジャポニズムは絵画・焼き物だけには留まっていませんでした。

フランス通の友人がジャポニズムを熱く語り、私がもっていたジャポニズムの知識とは随分と違うジャポニズムを知りました。

意外と日本人に知られていないジャポニズムの裾野の広さに驚きました。

何度かに分けてジャポニズムを書きます。

19世紀中頃にヨーロッパで起こったジャポニズムは単なる一時的な流行ではなく、全ての先進国で30年以上も続いた運動であり、ルネサンスに匹敵し、西洋近代的な美意識と科学的パースペクティヴの大きな変革運動の一つの段階として見られています。

日本美術から影響を受けたアーティストにはピエール・ボナール、マネ、ロートレック、メアリー・カサット、ドガ、ルノワール、ホイッスラー、モネ、ヴァン・ゴッホ、カミーユ・ピサロ、ポール・ゴーギャン、クリムト等々数え上げたらきりがない。

カルピスが91年前の7月7日に発売されたことにちなみ、インターネットを通じて7月7日生まれの人を対象に七夕についてのアンケートを実施したそうです。

その質問は

問1.「五色の短冊で七夕を彩る笹飾りはいつから始まったの?」

問2.「織り姫と彦星の関係は?」

問3.「七夕伝説とはどんな伝説?」

問4.「織り姫の仕事は?」

問5.「彦星の仕事は?」

というものでした。

皆さんはごぞんじですか?

答え1.

笹飾りの風習は江戸時代が始まりですが、ほとんど知られておらず、正解はわずか12.5%。最も多い答えは「平安時代」の58.7%で、次が「鎌倉時代」の12.9%だったそうです。

答え2.

正解の「夫婦」と答えた人はわずか21.0%だったそうです。

「恋人」と答えた人が77.1%。

答え3.

年に一度、と彦星が天の川を渡って出会うという伝説です。正解率21.7%。

答え4.

織り姫の仕事は「機織り」ですね。

答え5.

彦星は「牛飼い」です。

お若い人はこんなロマンチックな話も知らない人が多いのですね。

しかも自分が生まれた日の伝説なのに・・・・・。

さて、今夜は庭の蛍と一緒に彦星と織り姫のデートを見ましょう。

このテーブル、見れば見るほどユーモラスなのですが、とんでもないシロモノなのです。

材は欅です。

4本の足は継ぎ足した物ではありません。

つまり、このテーブルは天板も足も全て1本の木からくりぬいた物なのです。

店内に置くことも出来ず、テラスでは雨に当たりますので家に入れました。

実はつい1週間ほど前に、リビングに置く2・3人用のテーブルを欅で作ってもらうため、材料を職人に渡して依頼してあったのです。

そんな時にこのテーブルを頂きました。

驚きました。

こんな事ってあるのでしょうか!

『願えば叶う』って本当なのですね。

コレ何だと思います?

亀があちらを向いているような格好なのですが、テーブルです。

先日、お客様から「此処に似合うだろうから使ってくれ」と頂いた物なのです。

昨夜は久々に痛快なテレビを番組を見ました。

NHKの【ミッション 東京に海水浴場を取り戻す】です。

かつて豊かな水産資源を誇った東京の台所であり、子どもたちの遊び場だった東京湾。

高度経済成長の影で汚染された海は埋め立てられて干潟は消滅し、ヘドロが堆積して生き物はいなくなり、海の役割はまったく違うものとなった。

そんな東京湾をきれいにして、孫たちのためになんと海水浴場を作ろうという夢を持った70歳代の男4人のドキュメントでした。

4人は江戸前の元漁師たちや漁師の息子たちで、板前、設計士、飲食店のマスター、魚屋です。

再び海を取り戻すために立ちはだかる最大の壁は水質。

彼らは8年もかけて東京湾に竹の棒を何千本も立てて、牡蠣を付着させ水質の改善をしてきたのです。

海水に浸かりながら楽しそうに竹を海に突き刺している男達。

彼らはこうして水質の浄化に取り組み、既に食べられる海苔の養殖にも成功しているのです。

そして、もう一つの問題は人々の関心の薄さでした。

そこで幼かった頃によく見かけた木舟まで自分たちで造ってしまいます。

それを東京湾に浮かべて人々の関心を引こうというのです。

素人ですが幼い頃に見た木舟を思い出しながら造っている姿がナントも楽しそうで、逞しくもありました。

そして、それをも完成させてしまいます。

『男の夢』って何なのでしょう。

いくつになっても夢を持っている男(女)の顔は活き活きしていますね。

それに友達。

気のあった友達、同士がいて初めて『やろう!』という気になるのでしょうし、それが続くのでしょうね。

『2・3年後には東京の海で海水浴が出来るようにすること』が夢なのだそうです。

私も夢を持たなければ。

調べたら、『多くの種類の幼虫は湿潤な森林の林床で生活し、種類によってカタツムリやキセルガイなどの陸生巻貝類やミミズ、ヤスデなどといった土壌動物の捕食者として分化している。日本にすむゲンジボタル、ヘイケボタル、クメジマボタルの3種の幼虫は淡水中にすんでモノアラガイやカワニナなどの淡水生巻貝類を捕食するが、これはホタル全体で見るとむしろ少数派である。』と書かれていました。

真っ暗な闇の中をふわ~ふわ~と飛ぶ蛍を眺めていると、自分が地上にいるのを忘れて宇宙にら浮かんでいるような錯覚を覚えます。

誘われてそそくさと出でし蛍の夜

旧吉野谷村と旧尾口村の境にある尾添川に『濁澄橋』が架かっています。

その橋の下が蛍の名所となっています。

私が吉野に来た頃は隠れた名所で、蛍を見に来る人も地元の人だけでしたが、今では観光バスが何台も停まっています。

わざわざ出かけなくても庭に蛍が飛んでいるなんて・・・。

良いところに住まわせてもらっています。

『ホタル』と書けばなんだか遠い存在に思えるのですが、

『蛍』と書いたなら身近に感じるのは私だけでしょうか。

その蛍を我が家の窓から見ることができます。

本当なんです。

その証拠が左の写真です。

リビングの窓にとまった蛍を中から撮しました。

ああ、我が家のリビングのパティオドアの網戸はステンレスの網なのです。

それにしても大工集団 欅の横の川はコンクリートなのによく年を越してくれるものです。

毎年どこで年越しをしているのでしょう?

エサはどうしているのでしょう?

きっと山の中で年越しをしているのでしょうね。

もう7月になってしまいました。

歳を取ると1年の早いこと。

もうすぐギンギンの夏となり、また白い世界の冬となって1年が過ぎるのですね。

今日も公共事業の入札で談合があったとの記事が新聞に書かれていました。

土木工事業の人からは「談合はやむを得ない」と聞かされたことがあります。

彼らの言い分にも一理あるのは認めますが・・・。

談合ではありませんが、それに似た事を思い出しました。

東宮御所の工事をめぐって51年前にある「騒動」が持ち上がりました。

昭和33年12月22日に行われた入札で、大手建設会社の間組(現ハザマ)が、歴史に残るこの大工事をなんと1万円で落札したのです。

工事は基礎から建物の骨格までを作るもので、ほか6社の最高入札額は7200万円、最低は4750万円でした。

建設会社にとって、東宮御所の建設に携わるのは言うまでもなく極めて名誉なことです。

各社は受注目指して血眼になって営業活動に励み、建設業界の競争は過熱していました。

そんな状況が呼び起こした、赤字覚悟の低価格入札だったのです。

入札当日の夕刊には、「東宮御所たった一万円」という太字の4段見出しが躍りました。

法的には問題はないものの、宮内庁では「公正な価格でやつてもらいたいとは思つているが法律上やむをえない」などと、幹部らが苦々しげにコメントをしていました。

一方で建設省(当時)の幹部は「工事の予算がギリギリで困っていただけに大助かりだ」と、無邪気に喜んでいたのを覚えています。

でも、この騒動は突然収束しました。

波紋が広がったため、落札者の間組が単独での請負を辞退したのです。

工事は、入札した7社がJV(共同企業体)を組んで行うことになりました。

物語・建設省営繕史の群像(中)」(田中孝著、日刊建設通信新社)によると、7社の最高入札と最低入札を除いた5社の平均を出すと5670万円という末広がりの数字が出たため、「縁起がいい」として建設省幹部が7社に打診。

この金額を請負額とすることに全社が納得し、工事がようやくスタートしたのだという。

「1円入札」などの低価格入札はその後、全国の工事の入札でたびたび行われ、定番のニュースとなった感もある。

ただ、近年は極端な低額での落札による粗悪工事を防ぐため最低制限価格が設定されるなど、入札のルールは厳格化されてきている。

| 2010年7月1日 |

| 2010年7月2日 |

でんでん虫虫カタツムリ~~♪

なんて今の子供達は歌うのでしょうか。

デンデンムシ・マイマイ・蝸牛・ エスカルゴ

カタツムリを見かけなくなりました。

昨日は蛍を書きましたが、この梅雨の時期の生き物で思い出すのはカタツムリもいますよね。

私の子供の頃はよく垣根や紫陽花にとまっていたのでけっこう身近で見れたように思えますが、最近はあまり見かけなくなりましたね。

梅雨のこの時期の花、紫陽花にカタツムリはよく似合います。

| 2010年7月4日 |

| 2010年7月5日 |

| 2010年7月6日 |

| 2010年7月7日 |

| 2010年7月10日 |

| 2010年7月13日 |

| 2010年7月17日 |

| 2010年7月18日 |

| 2010年7月21日 |

| 2010年7月23日 |

| 2010年7月24日 |

| 2010年7月26日 |

| 2010年7月27日 |

| 2010年7月31日 |

| 2010年8月1日 |

| 2010年8月3日 |

| 2010年8月7日 |

| 2010年8月8日 |

| 2010年8月9日 |

| 2010年8月20日 |

| 2010年8月21日 |

| 2010年8月23日 |

| 2010年8月28日 |

| 2010年8月29日 |

| 2010年9月1日 |

| 2010年9月3日 |

| 2010年9月4日 |

| 2010年9月6日 |

| 2010年9月8日 |

| 2010年9月13日 |

| 2010年9月15日 |

| 2010年9月22日 |

| 2010年9月24日 |

| 2010年9月25日 |

| 2010年9月27日 |

| 2010年9月28日 |

| 2010年9月29日 |

上の写真は店で使っている、イヤ、使っていたプリアンプです。

先日、家のプリアンプ『Mclntosh C40』を修理に出したと書きましたが、今度は店です。

左右のバランスが狂ってしまいました。

30年ほど前のプリアンプなのですが、当時で定価46万円だけのことはありました。

無色透明で、最低域から広域まで大変レンジの広い音を聞かせてくれました。

それに店で使用するのには便利なGAINスイッチが着いていました。

過去形で書いているのですが、どおも部材が無く修理が不可能らしいのです。

喫茶 大工集団 欅がオープンしたときより使っていましたので愛着があります。

負の連鎖というものはあるようですね。

| 2010年10月3日 |

| 2010年10月8日 |

| 2010年10月9日 |

大學時代に知り合いの家におじゃました際に見せびらかされてヨダレが出たアルバムです。

この時はオーディオの調子が悪いとのことで残念ながら聴けませんでした。

何度か海賊盤が出たのですが、音が悪いらしく諦めていました。

ところが数年前にジャズフアンから奇跡と言われた再発があり入手しました。

聴いてみるとなるほどこれは凄い。

当時のジャズを取り巻くパリの熱気が詰め込まれていました。

これならみんなが欲しがったわけだと納得しました。

それまでオリジナルジャケットも権利関係で復刻が困難でしたが、手に入れた復刻CDではオリジナルのアートワークで、まさに快挙といって良い出来事です。

ジャケットのデザインはドナルド・バードが”Le Figaro”誌を読んでいる光景です。

これが、どうしてここまで絵になるのでろう・・・・。

セピア色も良い。

【Dear Old Stockholm】が主要曲となったライブ録音盤。

【Ray's Idea】の演奏の中に、【The Last Time I Saw Paris】のフレーズが取り入られ、粋な演奏になっている。

ドライブも効いている。

ウォルター・デイヴィスJrのアタックの強いピアノや、ダグ・ワトキンスのゴリゴリのベースが楽しめます。

【Dear Old Stockholm】という意外な選曲も面白いですが、個人的にはやはり【BLUES WALK】ですね。

ライブ盤で歓声が少々うるさいのですが、やはりいい雰囲気のライブです。

それにしても1958年の録音です。

今はやりの音楽で50年後にも聴かれているものがあるのでしょうか。

プリアンプをC46に替えて毎夜ウキウキ気分でCD・レコードを聴いています。

歳をとったせいで(という言い訳で)ラッパは聴かなくなったのですが、音が変わると久しぶりに聴いてみたくなり、Donald Byrdの【Byrd in Paris】を取り出してみました。

かつてジャズファンが血眼になって探しまわった、超幻の名盤中の名盤としてジャズ・ファンの話題をさらったドナルド・バードの最高傑作で、1958年10月22日のパリのオリンピア劇場でのライブ録音です。

| 2010年10月10日 |

| 2010年10月11日 |

| 2010年10月15日 |

| 2010年10月17日 |

| 2010年10月19日 |

| 2010年10月20日 |

| 2010年10月22日 |

| 2010年10月23日 |